Egon Krenz, einstiger Staatschef der DDR legt seine Memoiren vor. Meine Rezension zum ersten Teil seiner Memoiren unter dem Titel „Egon Krenz. Aufbruch und Aufstieg“ (»dass ein gutes Deutschland blühe«) leitete ich folgendermaßen ein:

„Menschen müssen immer auch im Kontext der Zeit verstanden werden, in welche sie hineingeboren und fortan aufgewachsen sind. Und auf welche Weise sie sozialisiert und politisiert wurden.“

Biografien wie die seine waren durchaus so selten nicht. Sie sind freilich nicht ohne den Hintergrund des zu Ende gegangenen verheerenden Zweiten Weltkrieges zu verstehen. Krenz` Schwester lebte in Westerland in der britischen Zone, als der zehnjährige Egon mit seiner Mutter illegal zu Besuch dorthin hinreiste. Wie selbstverständlich kehrte die Mutter mit ihrem Sohn wieder nach Ostdeutschland zurück. Ihre Begründung laut Egon Krenz: „Bei euch regieren ja immer noch die Nazis.“ Der Westen war für Egon Krenz keine Alternative.

Egon Krenz, Kriegskind aus Kolberg (heute Kołobrzeg, Republik Polen) , fand in Damgarten eine neue Heimat und nahm die Chance wahr, die ihm die neue Ordnung in Ostdeutschland bot. Fördern und fordern, lautete deren Losung für den Umgang mit der jungen Generation. Die DDR schickte die Kinder armer Leute an hohe Schulen und vertraute ihnen Funktionen an, die sie unter anderen gesellschaftlichen Umständen nie hätten ausüben dürfen. Die Biografien, die daraus wurden, waren einzigartig. Typisch DDR.“

Der erste Teil seiner Biografie hat mich als einstigen DDR-Bürger gefesselt. Wir waren ja jeden Tag mit ideologisch überladenen Sätzen und dementsprechend ausgewalzten Wortungetümen in unseren Zeitungen konfrontiert. Der darin mit der Zeit in Form immer langweiliger werdenden Bleiwüsten daherkommenden, Propaganda waren wir überdrüssig. Weder aber war ich persönlich ein Gegner der DDR noch unbedingt ein „Fan von Egon Krenz“.

Wir lesen im zweiten Teil seiner Biografie, dass Krenz gar nicht amüsiert darüber war, dass er bei einem Besuch von DDR-Brigaden, welche am Bau der Erdgastrasse in der Sowjetunion beteiligt waren, mit dem Ausspruch: „Wir sind die Fans von Egon Krenz“ empfangen worden war. Hier ein Video vom Offenen Kanal Magdeburg über die „Trasse“.

Egon Krenz fühlte sich halt als einer von vielen SED-Funktionären (er stand ja zunächst der FDJ vor). Und wollte nicht hervorgehoben werden. Aber er nahm das ehrliche Bekenntnis der Trassenleute nicht übel.

Seine Biografie erster Teil bringt uns neben dem einstigen FDJ-Chef und SED-Funktionär den Menschen Egon Krenz und dessen Ansichten in sachlicher und ehrlicher Form nahe. Auch spart er nicht daran, eigene Fehler, Irrtümer und diejenigen der Partei- und Staatsführung offen zu benennen.

»Wir hatten es in der Hand!«

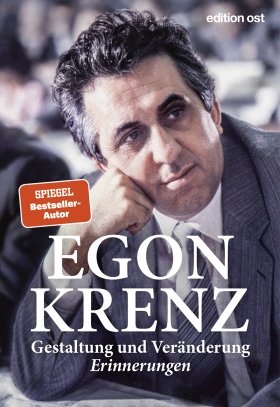

Dessen bleibt sich Egon Krenz nun auch im inzwischen herausgekommenen zweiten Teil seiner Biografie, welche unter dem Titel „Gestaltung und Veränderung“ steht nichts schuldig. Das Buch befasst sich mit den Jahren 1973-1989: »Wir hatten es in der Hand!« Egon Krenz

— Teil II der Memoiren des einstigen Staatschefs der DDR —

Egon Krenz berichtet über seinen Weg, der nicht untypisch für die DDR und dennoch ein besonderer war und ihn nach Schlosserlehre, Lehrerstudium und Arbeit als Jugendfunktionär zum »Nachwuchskader« der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) machte. Und, wie alsbald in den Westmedien gemunkelt wurde, zu »Honeckers Kronprinzen«.

„Die Memoiren sind auf drei Bände angelegt“, informiert der Verlag, „setzen je einen zeitlichen Rahmen, sind jedoch nicht chronologisch und linear erzählt. Durch Vor- und Rückgriffe ordnet Krenz seine biografischen Stationen in die Zeitgeschichte ein und wertet aus der Fülle und Differenziertheit der Erkenntnisse seiner langen politischen Laufbahn und natürlich auch jener Erkenntnisse, die er nach dem Untergang seines Staates machen musste.“

Zum jüngsten, zweiten Band der auf drei Bände angelegten Memoiren von Krenz schreibt edition ost:

„Der zweite Band der Memoiren des einstigen Staatschefs der DDR führt direkt in den Inner Circle der Staatsführung und in jene Phase, die mittels Wandel durch Annäherung die friedliche Koexistenz sichern soll. Krenz richtet sein Augenmerk auf die Zeit nach der diplomatischen Anerkennung der DDR, auf die neue Ostpolitik der SPD-Regierung in der BRD und das ständigen Schwankungen unterliegende Verhältnis zu Moskau. Er berichtet über offizielle Ereignisse und gibt den Blick frei auf so manchen noch immer nicht erhellten Hintergrund. Inzwischen vom Westen als »Honeckers Kronprinz« aufmerksam beäugt, ist er involviert in politische Entscheidungsprozesse und zugleich ein sensibler Beobachter der Akteure in Ost und West, schließlich auch der ambivalenten Entwicklungen, die Gorbatschows Perestroika in der Sowjetunion und den Bruderstaaten auslöst. Was angesichts der 89er Ereignisse hinter den Kulissen zwischen Berlin, Bonn und Moskau ablief, berichtet der Staatschef, der eine Wende einzuleiten sein Amt antrat und nach 50 Tagen demissionieren musste. Krenz berichtet faktenreich und selbstkritisch und reflektiert von heutigem Erkenntnisstand aus differenziert die Ereignisse, ohne seine Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft zu relativieren.“

Für uns Leser ist all das aus erster Hand berichtete abermals sehr interessant. Die DDR-Bürger erfuhren nicht was hinter den Kulissen sich in der Regierung, in Partei- und Staatsführung abspielte. Freilich machten sie sich ihre Gedanken. Und nebenan in der BRD wurde versucht alles Mögliche aus dem Tun und Lassen der DDR herauszulesen. Man betrieb im Prinzip Kaffeesatzleserei. Besonders die Springer-Medien, vornweg die Bild waren darin besonders engagiert. Zuweilen lag man sogar richtig bzw. fast richtig. Man hatte wohl auch Zuträger, die aus dem Nähkästchen plauderten. Und über Westradio und Westfernsehen drangen die Halbwahrheiten, Vermutungen sowie auch manches, was einen wahren Kern hatte, auch in die Wohnstuben der DDR-Bürger. Und dort versuchte man sich einen Reim darauf zu machen. Hoffnungen gab es ohnehin, neue wurden geweckt. Was freilich auch die Partei- und Staatsspitze beschäftigte. Und man sich dort wiederum Gedanken machte wie darauf zu reagieren sei. Was sollte in den DDR-Medien veröffentlicht oder lieber verschwiegen werden. Und dennoch drang manche Information – vor allem später als Gorbatschow in Moskau am Ruder war – an die DDR-Öffentlichkeit. Egon Krenz stellt dar, wie dazu auch innerhalb des Politbüros unterschiedlich gespielt wurde. Wie er selbst gezwungen war mit dergleichen umzugehen. Vor allem als er selbst ins Politbüro berufen worden war – wovon er selbst ziemlich überrascht gewesen sei.

Wem konnte man voll vertrauen, bei wem war in mancher Beziehung Vorsicht geboten. Gegenüber Honecker, schreibt Krenz, sei er stets loyal gewesen. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und und sich beschreibt er als vertrauensvoll und auch kollegial. Wenn auch Krenz schon mal einen Rüffel vom Chef wegstecken musste. Öfters musste er seinen Chef bei Terminen vertreten. Krenz erlebte Honecker zunächst als durchaus geistig wie körperlich fit und immer gut vorbereitet. Auch bei Begegnungen mit Westpolitikern, die Honecker durchaus schätzten. Was ebenso für wichtige Industrielle in Westdeutschland, wie beispielsweise etwa Berthold Beitz, aber auch andere galt. Wovon allerdings so mancher dieser BRD-Politiker nach dem Ende der DDR nichts mehr wissen wollten.

Durchaus anders zeichnet Krenz Honecker als die DDR-Normalbürger ihn für gewöhnlich erlebten bzw. sich selbst ein Bild machten. Beim Lesen von Krenz` Zeilen ist man als einstiger DDR-Bürger durchaus versucht manch eigenes damaliges Gemecker oder irgendeine gemachte Witzelei, die Person Honecker betreffend, im Nachhinein eher als unpassend zu empfinden. Nur was die spätere Zeit anbetrifft konstatiert Egon Krenz einen gewissen Altersstarrsinn bei Honecker. Er dachte ja bis zum bitteren Ende nicht daran seinen Sessel für einen Jüngeren freizumachen. Was auch nicht unwichtig ist: Erich Honeckers strikter Antifaschismus und sein Eintreten für den Sozialismus beruhte gewiss auch auf dessen Verfolgung durch das Naziregime. Honecker wurde damals für zehn Jahre ins Gefängnis geworfen. All das prägt schließlich.

Michail Gorbatschow

Was das Agierens von Michail Gorbatschow betraf war Honecker mit der Zeit immer skeptischer geworden, war mit Vielem was dessen Politik und Handeln betraf, so nicht einverstanden.

Krenz selber bekennt, von Anfang an Gorbatschows Politik eher positiv bewertet und von Herzen unterstützt zu haben. Da spricht er allerdings über die Zeit „vor dem Verrat Gorbatschows“, wie er im Vorwort „Wo ist denn Ihre Klingel, Herr Krenz?“ (S.9) schreibt.

Krenz kritisiert nicht nur Gorbatschows Alkoholverbot als mehr als fragwürdig, was den Nutzen anging. Sondern auch dessen Wirtschaftspolitik. Was dazu führte, dass in manchem sowjetischen Geschäft die Regale leer blieben. Und schließlich war auch der DDR-Führung nicht verborgen geblieben, wie die sowjetische Wirtschaft im Großen und Ganzen unter Gorbatschow quasi den Bach herunterging. Die UdSSR sah sich deshalb veranlasst den Ölpreis für den Bruderstaat DDR immer weiter zu erhöhen. Was in der DDR wiederum zu Schwierigkeiten führte.

Später – und erst recht nach dem Ende der DDR – hat Egon Krenz erleben müssen, dass Michail Sergejewitsch Gorbatschow auch nicht immer ganz ehrlich spielte. Sogar manches gar nicht so gesagt haben wollte. Was Egon Krenz bei einem Zusammentreffen in einem Berliner Hotel die Stirne runzeln ließ. Sogar Raissa Gorbatschowa bestätigt Egon Krenz damals. Ihr Mann bestritt das Gesagte auch seiner Frau gegenüber.

Mehrmals hält Krenz Gorbatschow im Buch vor, dass er den sozialistischen Bruderstaaten versprochen hatte, sie könnten von völlig souverän handeln. Davon habe er, so Krenz, jedoch nichts bemerkt.

Wobei wir bei einer Tatsache sind, die beide deutsche Staaten betraf (und die BRD aktuell wohl noch immer betrifft): Letztlich konnten sie wichtige Entscheidungen nicht selbst treffen ohne grünes Licht aus Washington oder Moskau dafür erhalten zu haben.

Rückmeldungen

In seinem Vorwort zum zweiten Teil seiner Biografie schreibt Egon Krenz, dass er viel Zuspruch für seinen ersten Band erhalte. Aus Ost wie aus West. Ein 90-jähriger Leser aus Gransee ließ ihn wissen: «Alles, was Sie beschreiben, habe ich so ähnlich erlebt.«

„Ein 22-Jähriger aus einem kleinen Dorf in Norden Baden-Württembergs bekundete sein Interesse für die DDR-Geschichte, die nach seiner Wahrnehmung im Westen entstellt werde. Und ein ehemaliger Schüler der Erweiterten Oberschule (EOS) äußerte, man habe in der DDR im Fach Staatsbürgerkunde gehört, «was Kapitalismus ist«. Damals hielt er es für übertrieben und wollte es nicht glauben. Seit 1990 wisse er, dass es eher untertrieben war.“ (S.10) Meine Wenigkeit sieht das nebenbei bemerkt übrigens ebenso.

Weiter notierte Krenz: „Professor Kurt Starke, ein international bekannter Soziologe, Sexualwissenschaftler und Jugendforscher, mit dem ich seit Jahrzehnten befreundet bin, schrieb mir vor einiger Zeit: «Je mehr ich über unser gewesenes Land nachdenke und je öfter ich in den vergangenen Jahren mit Ost-West-Unterschieden in meinen Untersuchungen zu tun hatte, desto mehr sehe ich mich in der Erkenntnis bestätigt, dass die DDR ein Unikat von bleibender historischer Bedeutung ist.«

Egon Krenz: „Die DDR hat nie einen Krieg geführt und ist damit eine Ausnahme in der deutschen Geschichte“

Egon Krenz merkt weiter an: „Angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt und es militärischen Engagements der Bundesrepublik sollte ebenfalls daran erinnert werden: Die DDR hat nie einen Krieg geführt und ist damit eine Ausnahme in der deutschen Geschichte. Kein NVA-Soldat setzte je seinen Fuß auf fremdes Territorium, um an Kampfeinsetzen teilzunehmen. Allein das rechtfertigt, sich der DDR mit Achtung und Respekt zu erinnern. Ein Drittel Deutschlands war hier dem Zugriff des deutschen Kapitals entzogen, und das mehr als vierzig Jahre lang. Das ist aus dessen Sicht die eigentliche Sünde der DDR, die ihr – und damit uns, die wir sie aufbauten und verteidigten – niemals vergeben werden wird. Nach 1933 wechselten die Nazis elf Prozent der Eliten der Weimarer Republik aus. Nach 1945 wurden in Westdeutschland dreizehn Prozent der Nazikader entfernt. Nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik schickte die neue Herrschaft 85 Prozent der DDR-Eliten in die Wüste. Sie verloren ihre Arbeit, ihr Einkommen, ihre Zukunft. Nicht zu reden von den vielen Werktätigen aus den über achttausend volkseigenen Betrieben, die die Treuhandanstalt übernahm und asozial abwickelte.“ (S.12)

„Für Deutschland ist von Russland noch nie eine Gefahr ausgegangen, aber zweimal hat Deutschland im 20. Jahrhundert Krieg gegen Russland bzw. die Sowjetunion geführt“, macht Krenz unumstößlich klar

Zusammenhänge von Politik, Kapital und wirtschaftlichen Interessen würden verschleiert. Sie und die Geschichte müsse man aber kennen, meint Egon Krenz. Um zu verstehen, „warum so viel Menschen im Osten beispielsweise gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sind“.

Und einen wahren, unumstößlichen Satz schreibt Krenz da: „Für Deutschland ist von Russland noch nie eine Gefahr ausgegangen, aber zweimal hat Deutschland im 20. Jahrhundert Krieg gegen Russland bzw. die Sowjetunion geführt. Die Berliner Mauer sei „von Osten verschoben (worden) – sie steht nicht mehr zwischen NATO und Warschauer Vertrag, sondern zwischen der NATO und Russland“

„Sie ist dort, wo die Frontlinie im Prinzip an jedem 22. Juni 1941 verlief, als die Sowjetunion überfallen wurde. Diese «Grenzziehung« ist das Gegenteil von dem, was 1989 auf den Straßen der DDR gefordert wurde.“

In Briefen äußern die Menschen Angst vor einem Dritten Weltkrieg

In Briefen an Krenz äußerten Menschen: „Angst. Angst vor einem Dritten Weltkrieg, in den uns die deutsche Regierung durch ihre pro-amerikanische Politik führen könnte. Dass die Bundesregierung das Streben der USA, einzige Weltmacht zu bleiben höher stellt als deutsche Interessen, hat ebenfalls zum sinkenden Ansehen der gegenwärtigen Ampel-Koalition beigetragen.“

Verantwortungslos und folgenlos habe die deutsche Außenministerin davon gesprochen, dass der Westen einen Krieg gegen Russland führe, dessen Ziel darin bestünde, «Russland zu ruinieren«. Krenz ist zuzustimmen, wenn er schreibt: „Sprache ist bekanntlich Ausdruck des Denkens.“

Die Tatsache, dass in Deutschland Nazijargon öffentlich verbreitet wird, mache ihm Angst.

Er bezieht sich dabei auf die von einer Boulevardzeitung gewählte Schlagzeile: «Deutsche Panzer stoßen gegen russischen Stellungen vor«

Und Krenz beklagt die hierzulande herrschende Russophobie. Sie erinnere ihn an seine Kindheit, „als die Nazis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs große Plakate klebten, auf denen Russen als Untermenschen dargestellt wurden“.

Die Russophobie und Hetze gegen Russland mit Sorge zur Kenntnis nehmend fragt sich Krenz: „Ob die Russen uns ein zweites Mal die Hand reichen, ist angesichts des Russenhasses, den führenden Politiker und Medien verbreiten, nur schwer vorstellbar.“

Wenn Westdeutsche einstigen DDR-Bürgern erklären, wie sie gelebt haben oder hätten leben sollen

Aus dem Herzen spricht mir Egon Krenz, wenn man von altbundesrepublikanischer Seite einstigen DDR-Bürgern erkläre wie man in der DDR gelebt habe. Ich selbst kann ab September 1989 ein Lied davon singen. Denn diese Erklärungen kamen in der Regel aus den Mündern von Westdeutschen, die die DDR nicht aus eigener Anschauung, sondern nur aus der Westpresse kannten. Mir selbst platzte irgendwann 2019 der Kragen als mir ein Kollege wieder einmal sagte, wie ich in der DDR gelebt haben sollte: „Bei euch war das doch so …“ Ich wurde kurz laut. Seither hat mich dieser Kollege nie wieder dazu angesprochen.

Krenz betrachtet sich selbst als eine Biografie von 17 Millionen Biografien in der DDR besteht darauf: „Wir müssen uns wegen unseres Lebens nicht entschuldigen.“

Dass es in Politik und Medien noch immer Versuche gibt, DDR-Bürgern erklären zu wollen, wie sie gelebt haben oder hätten leben sollen, beweist, dass die deutsche Einheit mental noch lange nicht vollzogen ist.“ (S.15)

Egon Krenz: „Wir neigten in der Folgezeit dazu, das Leben im Lande aus Sicht von Tribünen und Präsidiumstischen zu beurteilen und gaben uns mancher Selbsttäuschung hin“

Egon Krenz malt nicht rosarot, sondern gesteht so manchen Fehler der DDR ein. „Wir neigten in der Folgezeit dazu, das Leben im Lande aus Sicht von Tribünen und Präsidiumstischen zu beurteilen und gaben uns mancher Selbsttäuschung hin. Allzu oft ließen wir uns etwa bei der Auswahl von Kadern blenden von Worten der Ergebenheit. Das förderte Heuchelei, die nicht zu einer Partei wie der unseren passte. Die Quittung dafür erhielten wir 1989.“ (S.38/39)

Mit der Biermann-Sache legte sich die DDR ein Ei

Auch die Biermann-Geschichte bringt Krenz zur Sprache. Der Dichter Wolf Biermann war nach einem Auftritt in der BRD, die in der DDR Kritik hervorgerufen hatte, die Wiedereinreise in die DDR versagt worden. Der Westen tönte, er sei aus ausgebürgert worden. Als der Fall im Politbüro erörtert und abgehakt wurde, habe sich nur Kurt Hager kritisch geäußert, der gegenüber Erich Honecker eingewendet hatte: „Erich, war denn das notwendig?“ Krenz erinnert sich: Es habe geknistert. Niemand habe geantwortet, so sprach Hager weiter: „Biermann ist es nicht wert, dass wir uns deshalb mit den Künstlern anlegen und unsere Kulturpolitik ändern. Wir machen in erst groß, wenn wir ihm solche Aufmerksamkeit widmen. Wir sollten ihn ignorieren. Das trifft diesen Gernegroß mehr als alles andere.“

Werner Lamberz, der als Politikerpersönlichkeit eine große Hoffnung nicht nur für die SED gewesen war (der tragischerweise später und viel zu früh bei einem Hubschrauberabsturz in Libyen sterben sollte) habe zustimmend genickt. Hager muss Recht gegeben werden. Mit diesem Schritt, Biermann nicht wieder in die DDR einreisen zu lassen, hatte sich das Land sozusagen ein Ei gelegt. Zumal Wolf Biermann den meisten DDR-Bürgern bis dato unbekannt war. Zuweilen sah man ihn vielleicht mal in der Tagesschau, wie der einstige Jungkommunist mit einem Korrespondenten des westdeutschen Fernsehens in seiner Berliner Wohnung am Kachelofen saß und auf Opposition machte. Diesen Herrn, dem eine enge Beziehung zu Margot Honecker nachgesagt wird, hätte die DDR aushalten können – und auch müssen. Der Filmregisseur Konrad Wolf habe einmal zu Egon Krenz gesagt: «Egon, Dir mag der Begriff des Ausbürgerns weniger sagen als mir. Du hast den Faschismus nicht mehr erlebt. Aber die Menschen, die von Nazis aus Deutschland vertrieben wurden wie wir -, hätten nicht zulassen dürfen, dass jemand aus der DDR «ausgebürgert« wird. Sag Erich, er möge sich seiner eigenen Vergangenheit erinnern.“

Weiter erinnert sich Egon Krenz: „Der Vizepräsident des DDR-Schriftstellerverbandes, Hermann Kant (1926-2014), übte Kritik, zurückhaltend zwar, aber öffentlich im Neuen Deutschland: «Ich will nicht verhehlen, dass ich Herrn Biermann ganz gut ausgehalten habe und auch weiterhin ausgehalten hätte; mich braucht niemand vor ihm zu schützen.«

Honecker habe wohl dann nachgedacht (jedoch viel zu lange) wie man wieder aus der unangenehmen Biermann-Sache herauskäme. Aber der Schaden war gemacht. Dann erfuhr Honecker von der Protestresolution von 12 DDR-Schriftstellern und -Künstlern die sich gegen das Einreiseverbot von Biermann richtete. Der Schriftsteller Stephan Hermlin hatte sie entworfen und auch westlichen Agenturen übergeben. Krenz: „Dass er sie zuvor der Zeitung Neues Deutschland angeboten hatte, wo sie lediglich der Pförtner entgegennehmen wollte, erfuhr Honecker erst viel später.“ Ja, auch hier trifft der Satz »Wir hatten es in der Hand!« zu. Manches jedoch entglitt leider dieser Hand.

*Staatssicherheitsminister Erich Mielke berichtete, „dass der Rostocker Pfarrer Joachim Gauck ganz ausgezeichnet mit seinen Leuten zusammengearbeitet habe“

Eines Tages hatte Honecker Krenz einen Packen Briefe von Bürgern aus Rostock übergeben, in denen Bürger sich vom dort stattfindenden Kirchentag belästigt fühlten. Seinetwegen war ein Fußballspiel der DDR-Oberliga verlegt worden. Und auf öffentlichen Plätzen wehten anstelle die Staatsflaggge oder rote Fahnen wehten Kirchentagsfahnen. Man sei, wurde beklagt vom Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat abgewichen. Krenz schickte Mitarbeiter nach Rostock, die Gespräche mit den Briefeschreibern führten. Sie teilten Krenz mit, alles sei durch zentrale Entscheidungen geregelt gewesen. Zentrale Entscheidungen seien in der Regel Festlegungen des Ministers für Staatssicherheit gewesen. Krenz rief Mielke an. Der berichtete ihm unter anderem, „dass Rostocker Pfarrer Joachim Gauck ganz ausgezeichnet mit seinen Leuten zusammengearbeitet habe“. „Man solle ihn in Ruhe lassen.“

*Bärbel Bohley lag mit ihrer damaligen Befürchtung nicht falsch

In einem andereren, an Erich Honecker gerichteten, Brief ging es um die Wiedereinreise von Bärbel Bohley und des Bürgerrechtlers Werner Fischer. Beiden war im Februar 1988 „bei Vermeidung von Strafverfahren ein befristeter Auslandsaufenthalt vermittelt worden war.“ Geschrieben worden war er von Bischof Dr. Gottfried Forck. Postbote sei Manfred Stolpe gewesen. Krenz informierte den im Urlaub befindlichen Honecker. Der stimmte der Wiedereinreise zu. Bohley und Fischer hätten versprochen, die Gesetze der DDR nicht zu verletzen. Krenz: „Eine Ausbürgerung wäre nicht nur juristisch, sondern auch politisch ein großer Fehler gewesen. Es ist schon interessant, dass die – um es freundlich zu sagen – von der DDR nicht gerade freundlich behandelte Bärbel Bohley schon 1991 kurz nach der staatlichen Vereinigung über die Zeit sagte: <<Die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen – das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständigen Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert.“<< Ein Zitat nebenbei bemerkt, dass man dieser Tage öfters in sozialen Medien lesen kann. Und wenn man den derzeitigen Zustand unserer Gesellschaft in Augenschein nimmt, beschleicht einem das Gefühl, dass Bärbel Bohley mit ihrer Befürchtung nicht falsch lag.

Wichtige Themen wurden beackert

Alle wichtigen Themen hat Egon Krenz beackert. Und das dürfte wohl nicht nur für gewesene DDR-Bürger sondern auch Bundesbürger als den alten Bundesländern von Interesse und spannend sein. Ob das nun die Zeiten der Entspannungspolitik der Brandt- und Schmidt-Regierungen betreffs der Sowjetunion und Polen sind, oder die Bemühungen zwischen BRD und DDR gute Beziehungen in der Sache und auch für die jeweilige Bürger zu erzielen. Da gab es einige Kontakte und Besuche von Westpolitikern in der DDR, die wir in der DDR mit hohem Interesse verfolgten. Auch die damaligen Gespräche von SPD und SED bargen Hoffnungsschimmer.

Natürlich ging es uns in der DDR auch darum Reisen in die BRD oder das andere westlichen Ausland machen zu können. Es tat sich was. Aber doch viel zu wenig. Was nicht nur mit politischen sondern auch mit Fragen von Devisen zu tun hatte, die die Menschen ja dann im kapitalistischen Ausland benötigten. Nachdem BRD-Politiker zu Besuch gewesen waren war Erich Honecker auch zum Gegenbesuch eingeladen worden. Der Einladung wäre Erich Honecker gern nachgekomme. Er empfand das nach Anerkennung der DDR in vielen anderen Ländern auch als eine Ehre für die DDR. Es war ja ein offizieller Empfang ins Auge gefasst. Es brauchte letztlich mehrere Anläufe dahin, bis Erich Honecker in die BRD reisen und auch seine alte Heimat im Saarland besuchen konnte. Immer wieder war Moskau dagegen. Honecker ließ sich allerdings immer weniger hereinreden. Und es kristallisierte sich heraus, dass Honecker eben auch Deutschland als Heimat in seinem Herzen trug.

Krenz schreibt, in der DDR träumte man damals dazu beitragen zu können, in Ost und West auf neue atomare Raketen zu verzichten

Erich Honecker sei immer wieder auch am Weltfrieden und dem Frieden auf deutschem Bode interessiert gewesen, so Krenz. Im Buch macht das Egon Krenz auch an der Frage der Raketenstationierung auf BRD-Boden deutlich. Die Pershing II -Raketen sollten nach dem Willen des Westens gegen die SS-20-Raketen der Sowjetunion abschrecken. Stichwort Nato-Doppelbeschluss. Helmut Schmidt hatte für die Stationierung in Westdeutschland votiert. Der sowjetischen Seite war nichts weiter übrig geblieben als nachzuziehen. In der DDR wurden dann neue sowjetische Raketensysteme aufgestellt. (S.215: „Atomraketen in der DDR)

Krenz schreibt, in der DDR träumten man damals dazu beitragen zu können, in Ost und West auf neue atomare Raketen zu verzichten. „Honecker hat dafür mit hohem Einsatz gespielt. […] Wir wollten unsere Maxime, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen, ohne dieses Teufelszeug erfüllen. Spätestens 1983/84 hatten wir die politische Schlacht um die Aufstellung der Raketen verloren.“

»Dai bog«, sagte Saizew, gebe Gott, dass es niemals dazu kommt

Egon Krenz sagt in einem Interview, am 16.12.2023 von junge Welt veröffentlicht: „Es war eine lebensbedrohliche Phase. In dieser Zeit lud mich der Oberkommandierende der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland in sein Hauptquartier nach Wünsdorf ein. Im Arbeitszimmer von Armeegeneral Michail Saizew hing eine Karte, die durch einen grünen Vorhang verdeckt war. Er zog ihn zurück. Ich war erschrocken. Nichts würde von Deutschland übrigbleiben, wenn es zu einem Krieg käme. »Dai bog«, sagte Saizew, gebe Gott, dass es niemals dazu kommt. Er bat mich, Honecker zu bewegen, die Raketentruppen zu besuchen.“ Und Honecker tat das. Honecker forderte, dass alle Raketen, diese Teufelszeug, von deutschem Boden verschwinden. Und dabei hatte er bewusst nicht unterschieden zwischen US-amerikanischen und sowjetischen Atomwaffen. Alles zu diesem Thema finde Sie ausführlich im Teil 2 der Biografie von Egon Krenz veröffentlicht.

Gegen Ende der DDR häuften sich Fehler

Gegen Ende der DDR häuften sich Fehler und Entscheidungen, die zu Unmut führten. Ich erinnere mit noch gut daran, als es in der DDR hieß, die sowjetische Zeitschrift Sputnik sei verboten worden. Sie war kurzerhand von der Postzeitungsliste gestrichen worden. Nach Rücksprache mit dem Postminister erfuhr Egon Krenz, dass Honecker diese Verfügung diktiert hatte. „Die Zeitschrift, so hieß es, bringe keinen Beitrag zur Festigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Stattdessen würden darin verzerrende Beiträge zur Geschichte veröffentlicht. Konkreter Anlass waren Beiträge zum sogenannten «Hitler-Stalin-Pakt«. Krenz’ Ehefrau, in der Lehrerbildung tätig, fragte sich mit ihren Kollegen, „kopfschüttelnd, ob die alten Herrschaften im Politbüro überhaupt noch wüssten, was im Lande los sei. Wie könne man noch Öl ins Feuer gießen.“ Selbst die „FDJ-Führung hatte auf acht Seiten aufgeschrieben wie empört junge Leute über die Bevormundung durch die Partei- und Staatsführung waren.“

Honecker zeigte sich ungerührt.

An der Basis brodelte es

Auf der letzten Seite berichtet Egon Krenz von der sich vergrößernden Misere im ersten Arbeiter- und Bauernstaat. Viel Vertrauen war in diesem Jahr verloren gegangen. An der Basis brodelte es. Das Politbüro aber tat, als sei alles in bester Ordnung.“

Und Krenz schließt so: „Es brodelte an der Basis. Die Zeichen standen auf Sturm.“

Ich weiß: Vergleiche hinken. Ich will auch nichts vergleichen. Dennoch: Die derzeitige von der Politik der Ampel – aber auch von Vorgängerregierungen – herbeigeführte in vielen Hinsichten prekäre Lage unseres Landes lässt auch hier und da – wir haben gerade die Bauernproteste – ein Wind in meine Nase wehen, der etwas nach 1989 riecht. Erste Rufe „Wir sind das Volk“ und Forderungen nach Veränderung sind zu vernehmen …

Lest dieses Buch in Ost und West

Ich empfehle, dass möglichst viele Menschen in West und Ost dieses Buch zu lesen. Es ist wichtig. Egon Krenz gebührt das Lob, aufgeschrieben zu haben, was ansonsten wohl der Vergessenheit anheim fallen könnte. Die Leser werden vieles nicht wissen, von dem Krenz hier geschrieben hat. Die Leser mögen sich ein eigenes Bild machen. Ich fürchte, die üblichen Verdächtigen in den Mainstream-Medien werden, auch diesen zweiten Band von Krenz’ Biografie wieder als Selbstbeweihräucherung oder Lobhudelei auf Honecker und die DDR missverstehen (wollen). Das bleibt ihnen unbenommen. Ich sehe das anders. Auch dieser Band ist wieder sachlich verfasst und es fehlt auch nicht an der Aufführung von gemachten Fehlern. Ein Verdammen des Staates DDR in Grund und Boden wird man jedoch darin nicht finden. Was aus der Biografie des Autors heraus verständlich ist und dem Ganzen absolut kein Abbruch tun. Auch ich als gewesener DDR-Bürger werde das nie tun. Manche versteinerten Ewiggestrigen oder Woke mit Gutmensch-Ideologie werden das nicht verknusen können. Andere wiederum, die mit objektiverer Brille auf die Sache blicken, werden – wenn sie vielleicht auch nicht alles teilen können – einiges verstehen. Lassen wir die von mir hochverehrte Gabriele Krone-Schmalz betreffs zu Worte kommen: „Muss man nicht erst einmal etwas verstehen, bevor man es beurteilen kann“.

Ich freue mich jedenfalls bereits auf den dritten Band der Erinnerungen von Egon Krenz, der bis in die Gegenwart führt.

*Eingefügt am 19.01.2024

Egon Krenz

Gestaltung und Veränderung

Erinnerungen

472 Seiten, 14,5 x 21 cm, gebunden

mit 32 Seiten Bildteil, Lesebändchen

sofort lieferbar

Buch 26,– €

ISBN 978-3-360-02811-2

Egon Krenz (Autor, Hrsg.)

Egon Krenz, geboren 1937 in Kolberg (Pommern), kam 1944 nach Ribnitz-Damgarten, wo er 1953 die Schule abschloss. Von einer Schlosserlehre wechselte er an das Institut für Lehrbildung in Putbus und schloss mit dem Unterstufenlehrerdiplom ab. Seit 1953 FDJ-Mitglied, wurde er 1961 Sekretär des Zentralrates der FDJ, verantwortlich für die Arbeit des Jugendverbandes an den Universitäten, Hoch- und Fachschulen. Nach dem Besuch der Parteihochschule in Moskau war er von 1964 bis 1967 Vorsitzender der Pionierorganisation und von 1974 bis 1983 der FDJ, ab 1971 Abgeordneter der Volkskammer, ab 1983 Politbüromitglied. Im Herbst 1989 wurde er in der Nachfolge Erich Honeckers Generalsekretär und Staatsratsvorsitzender. Im sogenannten »Politbüroprozess« wurde Krenz 1997 zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt und 2003 aus der Haft entlassen, der Rest der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Krenz ist Autor zahlreicher Bücher, zuletzt »Wir und die Russen« (2019) und »Komm mir nicht mit Rechtsstaat« (mit Friedrich Wolff, 2021).