Andreas Zumach ist Experte für internationale Beziehungen und Konflikte. Von 1988 bis 2020 war er Schweiz– und UN-Korrespondent für die taz mit Sitz am europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf. Der Journalist arbeitet als freier Korrespondent für deutsch- und englischsprachige Print- und Rundfunkmedien.

Er hat mehrere Bücher veröffentlicht. 2009 wurde ihm für sein friedens- und menschenrechtspolitisches Engagement der Göttinger Friedenspreis verliehen.

Vergangenen Donnerstag war Andreas Zumach Gast einer Sonderveranstaltung in Dortmund, welche in der Werkhalle im Union-Gewerbehof stattfand. Der Titel seines Referats: „Der Krieg zwischen Hamas und Israel“.

Zuletzt war Andreas Zumach 2019 zu einem Vortrag in Dortmund

Zuletzt war Andreas Zumach 2019 mit seinem Vortrag „Israel, Palästina und die Grenzen des Sagbaren“ in der Dortmunder Pauluskirche zu Gast. Die Ankündigung des Vortrages hatte seinerzeit im Vorfeld unbegreifliche Kritik ausgelöst. Die Jüdische Gemeinde hatte die Veranstaltung sogar verhindern wollen. Leider kein Einzelfall in Deutschland, wenn Kritik an israelischer Politik im Spiel ist. Indes die Veranstaltung fand statt. Andreas Zumach konnte seine Sicht auf die Dinge darstellen, Missverständnisse ausräumen und auf falsche Tatsachenbehauptungen hinweisen. (Meinen damaligen Bericht können Sie hier lesen.)

Bericht zu Andreas Zumachs Referat am 14. März 2024 in Dortmund

Zumach sprach die Äußerungen von UNO-Generalsekretär António Guterres an, die er nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 getätigt hatte. Diesen Überfall, so Zumach, habe Guterres „ohne Einschränkung vollständig als Kriegsverbrechen bzw. Verbrechen gegen die Menschheit“ verurteilt und die Hamas aufgefordert sofort sämtliche israelische Geiseln freizulassen und den weiteren Raketenbeschuss auf Israel einzustellen. Dann aber habe er den verhängnisvollen Satz „Aber dieser Krieg passiert nicht in einem Vakuum, nicht im luftleeren Raum. Sondern er habe eine Vorgeschichte. Dies erinnere auch an den Ukraine-Krieg. Schließlich habe auch dieser eine Vorgeschichte. Die oft von Medien und Politik ausgeblendet werde.

Dann sei vorallem Israel heftig über Guterres hergefallen. Nie zuvor in der Geschichte der UNO sei so mit einem UN-Generalsekretär so respektlos umgegangen worden.

Ohne die Vorgeschichte, merkte Andreas Zumach an, sei eben auch der Nahostkonflikt nicht zu verstehen.

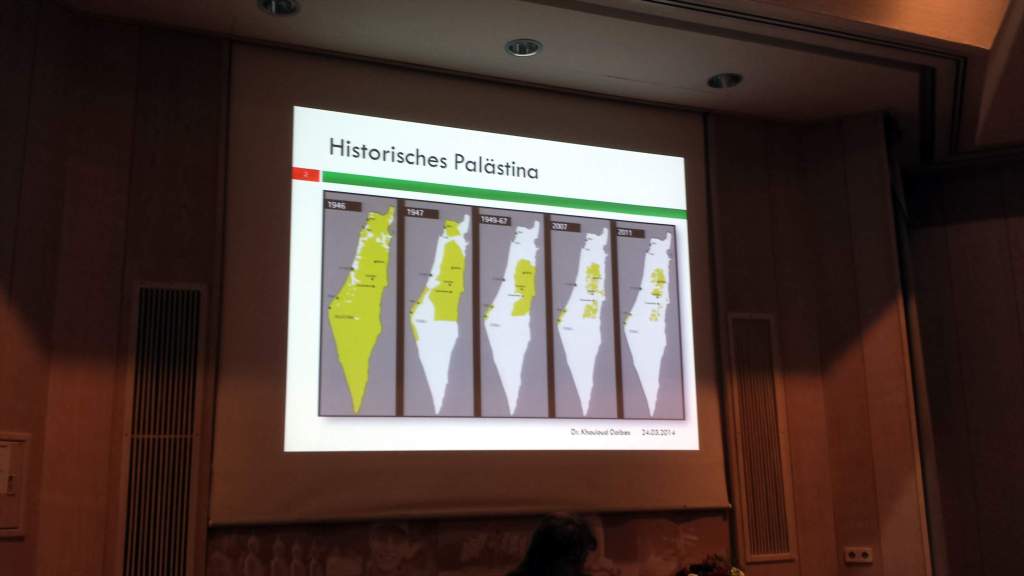

Zu dieser Vorgeschichte führte Zumach dann aus. Er ging bis 1921 zurück und führte das Publikum weiter bis zur Situation, in welcher es zur Staatsgründung Israels im Jahr 1948 und der Vertreibung der Palästinenser, Nakba (Katastrophe), wie diese es nennen, gekommen sei. Im Jahre 1947 habe die UNO-Generalversammlung den Teilungsplan beschlossen. Wonach auf dem in Frage stehendem Territorium der jüdische Staat Israel mit 56,5 Prozent und ein Staat Palästina mit 43,5 Prozent entstehen sollte. So allerdings kam es bekanntlich nicht.

An dieser Stelle möchte ich einen Hinweis einflechten: Andreas Zumachs Referat fand hybrid statt – also sowohl in Präsenz als auch via Livestream. Aus Zeitgründen konnte ich nicht persönlich vor Ort dabei sein, weshalb ich den Livestream nutzte. Leider war der Vortrag besonders anfangs akustisch äußerst schwer verständlich. Aus diesem Grund empfehle ich meine Rezension zur kürzlich im pad-Verlag erschienenen Broschüre „Israel – Vom Opfer zum Täter zum Opfer – ein Hin und Her seit 80 Jahren“ zu lesen, beziehungsweise diese Broschüre im pad-Verlag zu bestellen. Es lohnt sich sie zu lesen. In ihr wird genau auf die Historie des Nahostkonfliktes eingegangen. Allerdings gehe ich einmal davon aus, dass Andreas Zumach sich den Inhalt dieser Broschüre möglicherweise nicht zu eigen macht. Also bitte ich meine Leser, Andreas Zumach nicht für Inhalte dieser Broschüre in Verantwortung zu nehmen.

Für die USA ist es ein Einfaches auf Israels Tun Einfluss zu nehmen

In Verlaufe von Zumachs Schilderungen der Geschichte erinnerte er daran, dass es für die USA ein Einfaches wäre und immer schon war, auf Israels Tun Einfluss zu nehmen. Der seinerzeitige US-Außenminister James Baker habe, nachdem die USA Israel gegen die Raketen aus dem Irak beschützt hatte, Tel Aviv aufgefordert, mit den Palästinensern über eine Lösung des Konfliktes zu verhandeln. Premier Yitzchak Schamir habe das brüsk abgelehnt. Im Juni 1991 sei Baker dann wieder gekommen und habe gesagt, wenn Israel nicht zu Konfliktlösungen bereit sei, dann werde ein schon vom Kongress abgenickter zinsloser Kredit von 13 Milliarden US-Dollar eingefroren. Unter diesen Druck signalisierte Tel Aviv Bereitschaft mit den Palästinensern zu reden. Zumach erinnerte an diese Episode, weil sie zeige, dass eine amerikanische Regierung Druck auf Israel auszuüben vermag; dann hätten sie die Instrumente: „Das gilt heute genauso wie damals.“

Lichtblicke in Richtung Frieden

Die PLO erkannte Israel an. Das Oslo-Abkommen wurde abgeschlossen. Ein kurzer Lichtblick Richtung Frieden sei das gewesen. Während der Regierung von Yitzchak Rabin sei Oppositionsführer der heutige Premier Benjamin Netanjahu gewesen. Und der arbeitete dagegen. Plakate hinter Netanjahu auf der Bühne beiseinen Reden waren zu sehen, die Rabin in SS-Uniform mit einer Schlinge um den Hals am Galgen hängend mit der Aufschrift „Verräter“ zeigten. In dieser Stimmung wurde Rabin am 4. November 1994 von einen, wie es bis heute heiße, „Einzeltäter“ ermordet. Das Friedens- und Versöhnungslager und das Lager, was für eine Zweistaatenlösung standen waren geschwächt. Netanjahus Likud-Partei war damals und ist bis heute gegen eine Zweitstaatenlösung.

Netanjahu finanzierte die Hamas, um die Fatah zu schwächen

Netanjahu habe immer wieder dafür gesorgt, die Hamas mit Millionen von Dollar finanziell zu stärken und zu pampern, um die PLO, die säkulare Fatah, zu schwächen. Um die Zweistaatenlösung zu torpedieren.

Mit Camp-David II im Jahre 2000 sollte später das Oslo-Abkommen gerettet werden. Für den Staat Palästina seien dann nur noch 6 Prozent des Territoriums vorgesehen gewesen. Mahmud Abbas habe dem nicht zustimmen können. Ansonsten wäre er wohl physisch tot gewesen.

US-Präsident Trump erklärte der Zweistaatenlösung eine Absage

Noch später habe US-Präsident Trump der Zweistaatenlösung eine Absage erteilt. In einem völkerrechtswidrigen Akt hatte er die US-Botschaft nach Jerusalem, die er als Hauptstadt Israels anerkannte, verlegen lassen.

Der Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2023

Schließlich kam der Referent auf das Heute und die Frage zu sprechen warum wohl die Hamas diesen Angriff auf Israel durchgeführt hat. Zumach meinte, ihn habe das nicht überrascht und bat darum dies nicht falsch zu verstehen. Zumach: „Angesichts der zunehmenden Frustration und der immer schwierigeren humanitären Lage auch im Gaza-Streifen – schon lange vor dem siebten Oktober – und die UNO-Berichte über die Lage dort sind ja deutlich. Die sagen es gibt kein anderes Gebiet auf der Welt wo auf so engem Raum so viele Menschen unter völlig unzureichenden Lebensverhältnissen leben … plus die Repression durch die Hamas, deren Islamisierung … dass es wieder zu einer Gewalteskalation kommen würde, war nur eine Frage der Zeit.“

Andreas Zumach zur Zukunft

Die Zukunft unterteilte Zumach in kurzfristig, mittelfristig und langfristig.Kurzfristig sei erst einmal die Frage zu klären, wie die bedrohliche humanitäre Situation im Gaza-Streifen, wo bis zu 2,3 Millionen Menschen vor allem vom Verhungern und Verdursten, sowie fehlender medizinischer Versorgung bedroht sind. Zumach ist nicht erinnerlich, in seinen 35 Jahren als UNO-Korrespondent jemals eine vergleichbare Situation erlebt zu haben, in der nun alle, die etwas zu tun haben mit humanitären Programmen im UNO-Bereich so dringend warnen, jetzt etwas zu tun. Niemals zuvor seien in so kurzer Zeit in einem militärischem Konflikt so viele Zivilisten und ein so hoher Anteil von Kindern zu Tode gekommen.

Zumach war klar: Netanjahu würde sich nie auf einen Waffenstillstand einlassen

Zumach sei von Anfang an klar gewesen, dass sich Netanjahu keines Falls auf einen Waffenstillstand einlassen würde. Gewiss allein schon deshalb, weil auf ihn diverse Prozesse u.a. wegen Korruption warten, die ihn wohl hinter Gitter bringen würden.

Andreas Zumach ist nicht der einzige, der der Meinung ist, dass, möglicherweise Israel die Evakuierung des Gaza-Streifens weiter durchzieht und somit sozusagen die Nakba (Vertreibung der Palästinenser) von 1948 fortsetzt oder gar vollendet. Und Israel zynisch darauf setzt, dass die Vertriebenen nicht zurückkommen. (Ich empfehle anbei das Buch „Die ethnische Säuberung Palästinas“ von Ilan Pappe.)

Ein Protektorat, um die Menschen im Gaza-Streifen zu schützen?

Andreas Zumach und Mitstreiter empfehlen eine durch ein robustes UNO-Truppenkontigent UN-geschützte Zone (Andreas fand dafür den Begriff Protektorat) für die Menschen im Gaza-Streifen. Zumach erinnerte an Folgendes: „Die Palästinenser sind die einzige Flüchtlingspopulation in dieser Welt, die bis heute keinen Staat haben, in den sie bitteschön zurückkehren können.“

Zwar, merkte Zumach an, wächst weltweit und auch in den USA, wo Chuck Schumer, der dienstälteste der beiden US-Senatoren des Bundesstaates New York nun Israel aufforderte, baldmöglichst Wahlen abzuhalten, die Kritik am Vorgehen Israels; doch gleichzeitig würden weiter Waffen an Tel Aviv geliefert.

Eine Einstaatenlösung?

Auch eine Einstaatenlösung, ein säkularer Staat, wo alle Bewohner jeglicher Konfession mit völlig gleichen Rechten friedlich, mit dem Recht ihre jeweilige Religion auszuleben, zusammenleben könnten, hat wohl keine Chance Realität zu werden. Allerdings, so Zumach, habe in 1950er bis in die frühen 1960er Jahre gerade auch auf der palästinensischen Seite Leute, Prominente, die dieses für das richtige Modell hielten. Der bekannteste von ihnen sei der berühmte Orientalist des letzten Jahrhunderts, Eward Said ,gewesen.

Ein binationaler Staat?

Auch ein Modell eines binationalen Staates gebe es. Zwei Staaten, aber nur ein Territorium. Entwickelt an der schwedischen Lund-Universität. Der eine Staat ist für die palästinensischen Bürger zuständig, der andere für die israelischen. Nur Sicherheitsfragen nach außen die sollte man gemeinsam machen.

Außenministerien Baerbock spricht von der Zweistaatenlösung. Sie sagt aber nicht, was passieren müsste, um sie ins Werk zu setzen

Andreas Zumach gibt zu bedenken: Wenn Leute, wie etwa Frau Baerbock heute von einer Zweistaatenlösung sprächen, müssten sie auch sagen, was passieren müsste, um das umzusetzen. Da müsse gesagt werden, was mit den 700.000 jüdischen Siedlern geschehen solle, die auf palästinensischem Gebieten leben.

Dazu führte Zumach dazu aus, dass er im Mai 2009 mit Medico International und mit dem Kabarettisten Georg Schramm in Palästina und Israel gewesen sei. Abschließend sei man zusammen bei Moshe Zuckermann – damals noch Professor an der Uni in Tel Aviv – gewesen. Zumach damals zu Zuckermann: „Erklär uns doch mal wie eine Zweitstaatenlösung zustande kommt.“ Zuckermann entgegnete genervt: „Lass mich damit doch in Ruh’! Guck dir das doch an.“

Damals habe es sich um nur 330.000 Siedler gehandelt. Zumach zitierte Zuckermann: „Wenn man eine Zweistaatenlösung will, dann muss eine israelische Regierung den Siedlern sagen, ihr müsst die Koffer packen und umziehen. Und dann muss bereits Ersatzwohnraum bereitgestellt sein in Israel. Und dann werden 80 Prozent der Siedler zwar murren, aber sie werden die Koffer packen und umziehen. Und zwanzig Prozent werden zur Knarre greifen. Und dann muss eine israelische Regierung bereit sein, die Armee in das Westjordanland zu schicken. Und dann werden wir bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen mit hunderten von Toten auf beiden Seiten haben. Das ist der Preis, wenn man eine Zweistaatenlösung will.“

Was heißt denn Staatsräson?

Dann: Der Vorhang zu und alle Fragen offen. Noch geht das Morden Israels im Gaza-Streifen weiter – es sterben immer weiter Menschen. Über 300.00 Menschen sind tot. Wohl schon 12.000 Kinder sind um ihr Leben gebracht. Werden wir eine Lösung des Nahostkonflikts erleben? Wohl vorerst leider nicht. Aber klar: Die Hoffnung darauf stirbt zu allerletzt …

Eines immerhin sei klar, sagte Zumach noch gegen Ende, „die Illusion, die spätestens seit 1967 geherrscht hat, die Illusion, man könne diesen Zustand mit sicherheitspolitischen, militärischen und anderen unterdrückerischen Maßnahmen unter Kontrolle halten und managen und man müsse sich nicht um eine politische Lösung des Grundkonflikts kümmern – diese Illusion ist, glaube ich, innenpolitisch in Israel endgültig zerbrochen. Und warum ist sie zerbrochen? Weil Netanjahus Hauptslogan in all den 16 Jahren, in denen er in der Regierung war immer war: Ich garantiere eure Sicherheit. Das ist das zentrale Versprechen von ihm gewesen. Und dieses Versprechen ist nun durch die Taten der Hamas am 7. Oktober in einer Weise unglaubwürdig geworden – das lässt sich nicht mehr reparieren.“ Im Übrigen, informierte Zumach, würden in den jüdisch-israelischen Medien alle Fragen um den Anschlag der Hamas in einer ziemliches Offenheit und aller Schärfe diskutiert. Zumach die Zeitung Haaretz, die hier auch online auf Englisch gelesen werden kann. Des Weiteren gebe es ein ausgezeichnete Internetplattform mit dem Plus972Magazin, gemacht von jüdischen und palstinensischen Journalisten. Da würden Informationen diskutiert, die man in den meisten deutschen Medien nicht findet.

Andreas Zumach ging auch auf den Begriff Staatsräson ein, den einst Angela Merkel bei einer Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament, in die Welt gesetzt habe. Auch Gregor Gysi, so Zumach habe sich diesen Begriff damals zu eigen gemacht. Darauf von Zumach einmal angesprochen wusste er angeblich nichts mehr davon und konnte den Begriff auch nicht erklären. Zumach erklärte es ihm. Im Grunde komme das aus dem preußischen Obrigkeitsstaat. Und bedeute gehorchen, sozusagen: ein Basta! Erkläre man das in künftigen Jahren etwa Jugendlichen, bewirke man damit das Gegenteil des Gewünschten.

Welche Verantwortung wir haben

Zumach: Klar, wir haben Israel gegenüber eine Verantwortung, sogar ein doppelte Verantwortung: Eintreten für eine dauerhafte, gesicherte Existenz Israels. Und zweitens eine besondere dazu. Jeder Form von Judenhass (Zumach zieht diesen Begriff dem Begriff Antisemitismus vor) wo immer wir ihn begegnen müsse entschieden lautstark entgegen getreten werden. Zur Verantwortung gehöre auch zu erkennen, dass die völkerrechtswidrige und menschenrechtsfeindliche Besatzungs- und Siedlungspolitik der israelischen Regierung die größte Gefährdung für eine auf Dauer unbedrohte Existenz des Staates Israel ist. Dann haben wir als Deutsche nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht die israelischen Freunde, die Regierung zu kritisieren in ihrer Politik. Allerdings geschehe bei uns genau das Gegenteil. „Bei uns wird in einer Art und Weise jede noch so präzise Kritik an israelischer Regierungspolitik als Antisemitismus diffamiert. Auch um Auftritte zu verhindern, wie auch in Dortmund schon geschehen.“ Auch Worte wir Israelkritik solle man aus dem Wortschatz streichen, weil sie falsch seien.

Kritisch sieht Andreas Zumach den Zentralrat der Juden in Deutschland. Der Zentralrat spiele oft den Lautsprecher der israelischen Regierungspolitik. Dies sei natürlich ein Problem. Das sei eigentlich auch nicht seine Aufgabe. Er ist zuständig für die bei uns in Deutschland lebenden Juden. Er vertritt nicht einmal 50 Prozent von ihnen. Dabei gebe es bei uns auch Menschen – deutsche wie israelische Juden – die eine völlig andere Meinung vertreten als der Zentralrat der Juden. Dies sei vorellem die „Die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“. Das seien etwa etwa 170 hierzulande lebende deutsche und israelische Juden.

Deutschlands Verantwortung: Dazu beitragen, diesen Krieg zu beenden

Die Verantwortung Deutschlands liege jetzt darin mit beizutragen, diesen Krieg zu beenden. Und möglichst vielen Menschen im Gaza-Streifen das Leben auch ohne Verletzung zu ermöglichen. Und uns dann ehrlich für eine politische Lösung einzusetzen. Und zwar nicht nur verbal, sondern auch mit der Bereitschaft mitzumachen. Käme es zu einer Zweistaatenlösung unter dem Schutz einer Blauhelmtruppe unter amerikanischer Führung, dann hätte Andreas Zumach überhaupt keine Probleme damit, dass da auch deutsche Bundeswehrsoldaten dabei sind – wenn niemand da in der Region Bedenken hätte.

Ein interessanter Vortrag. Mit anschließenden, ebenso interessanten Fragen aus dem Publikum.

Beitragsbild: Andreas Zumach (Archivfoto: © Claus Stille)

Zum Thema Palästina passender Beitrag aus meinem Archiv.