Ulrich Sander

(Vortrag auf der Mitgliederversammlung der VVN-BdA Dortmund am 2.4.2025)

„Von der Niederlage des Faschismus und vom Auftrag des 8. Mai“

oder

„Von der Errichtung des faschistischen Staates und seinem vorläufigen Ende“

Das Datum des 8. Mai 1945 ist das Datum des Tags der Befreiung Deutschlands von Krieg und Faschismus. Kürzlich sagte ein Diskussionsteilnehmer in einer Gedenkstätte Steinwache, die Deutschen hätten diesen Tag nie wirklich als Tag der Befreiung angesehen. Wir bleiben dabei: Es gehört zum Vermächtnis auch unserer Esther Bejarano, dafür zu streiten, dass der Tag der Befreiung 8. Mai zum Nationalen Gedenktag, arbeitsfreien Feiertag wird und auch seine Lehren beachtet werden.

Deshalb muss ein Rückblick auf das Jahr 1933 gemacht werden. Es begann die Beseitigung von Freiheit und Demokratie, der Weg in Terror und Krieg. Wenn behauptet wird, das deutsche Volk habe diese Entwicklung gewollt, so stimmt das nicht. Der 30. Januar 1933 war nicht der Tag der Machtübernahme, sondern der Machtübertragung durch eine konservative, militaristische und vor allem finanzkapitalistische Vereinbarung. Auch das Ermächtigungsgesetz vom März 1933 wurde nicht durch eine verfassungsgemäße Entscheidung beschlossen. Die Kommunisten waren vom Parlament ausgeschlossen, Hitler erhielt nicht die erforderliche Mehrheit. Doch das Gesetz galt als beschlossen. Der brutalste Terror und die Schaffung von Kriegstüchtigkeit nahmen ihren Lauf.

Hitler selbst nahm den Widerstand gegen die Nazis noch am 5.November 1933 in einer Rede zur Kenntnis. Er sagte: „Wenn der Gegner erklärt, ich gehe doch nicht zu Euch und ihr werdet mich nicht bekommen, so sage ich ganz ruhig: Dein Kind gehört uns bereits heute.“ Ja der Griff nach der Jugend war ganz entscheidend für die Nazis.

Wer 1933 zwölfjährig und männlich war, hatte mehrheitlich keine antifaschistische und demokratische Prägung. Aber er musste sechs Jahre später in den Krieg ziehen. Es gehört zu den militaristischen Schändlichkeiten der BRD, dass im Jahr 1956 bei Einführung der allgemeinen Wehrpflicht beschlossen wurde, auch den Jahrgang 1921 wieder einzuziehen, also die zwölfjährigen Jungen von 1933. Scharfer Protest vereitelte die Einberufung.

Bezeichnend ist, was Hitler im Jahr 1934 in einem Gespräch mit Hermann Rauschning, dem Danziger Stadtchef, aussprach: Es wird „eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. Ich will keine intellektuelle Erziehung. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend.“ Die Hitlerjugend wurde zur Pflicht, in ihr ist die Jugend „körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.“ (Anordnung von Adolf Hitler vom 1. 12. 1936)

Als der Krieg im Sommer 1939 unmittelbar bevorstand und die Jugend auf das Schlachtfeld geschickt wurde, war nur wenigen bekannt, was bevorstand – klar, denn nur wenige hatten einen politischen Durchblick, die meisten waren abgerichtet, aber dass Krieg kommen würde, widersprach allen Hitlerreden. Dann hieß es im Vorwort des Buches „Wehrmacht und Partei“, herausgegeben im Frühjahr 1939 von der Naziparteileitung: Jetzt „steht das deutsche Volk in einem harten Kampf um sein Lebensrecht gegen seine jüdischen und demokratischen Feinde.“ Wehrmacht und NSDAP kämpften „Schulter an Schulter“. In dem Buch wird dem Soldaten jedes Bedenken, ob sein Tun erlaubt sei, genommen. Es wird in dem Buch vom „Vorrecht des Stärkeren“ gesprochen: „Recht bekommt, wer sich im Daseinskampf durchzusetzen versteht.“ Es gehe um „Forderungen an Siedlungsland, an Rohstoffquellen und Absatzmöglichkeiten“.

Übrigens wird in den Verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehrführung ab 1992 ebenfalls ausgesagt, es gehöre zu den wichtigsten Aufgaben der „neuen“ Bundeswehr: „Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt“.

Das Buch von 1939 sprach eine eindeutige Sprache. Der Krieg entwickelte sich zum imperialistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieg. 60 Millionen Todesopfer waren zu beklagen, gestorben auf den Schlachtfeldern, im Bombenhagel, in den KZ- und Vernichtungslagern und auf Todesmärschen. Als der Krieg sich zugunsten der Antihitlerkoalition, vor allem der UdSSR, wandelte, war die Niederlage besiegelt. Unter den deutsche Soldaten grassierte Unruhe und Angst. Es lag die Furcht vor dem vor, was ein Wilhelm Brinkmann aus Dortmund-Aplerbeck geschrieben hat. Er berichtete seiner Frau im April 1944 von der sog. „Partisanenjagd“ und vom Verschleppen von Zivilisten. „Ich habe viel Elend und manche Träne gesehen. Wenn der Krieg verloren gehen sollte, dann sehe ich sehr schwarz, denn die anderen machen es ebenso.“

Diese Haltung war sehr weit verbreitet. Ganz normale Zivilisten ließen sich in HJ und Volkssturm eingliedern, weil die NS-Propaganda ihnen schlimmstes prophezeite, was vor allem die Russen mit den Deutschen machen würden. In Aachen ermordeten HJ-ler den von der US-Army eingesetzten Bürgermeister. Ein junger Mann wurde in den Emsland-KZ zum Massenmörder an 350 Häftlingen. Der 19jährige Wehrmachtsgefreite Willi Herold, mit einer Hauptmannsuniform bekleidet, drang im April 1945 in das mit ca. 3.000 Strafgefangenen überbelegte Lager Aschendorfer Moor und übernahm das Mordkommando.

Später haben sich die Menschen für ihre pro-Nazi-Haltung damit gerechtfertigt, dass sie nicht anders konnten. Für jene, die als junge Menschen am Heraufkommen des Faschismus nichts konnten, aber widerspruchslos an den Verbrechen teilnahmen, erfand Helmut Kohl die „Gnade der späten Geburt“. Junge Widerstandskämpfer wie die Gruppe Weiße Rose und die Gruppe um Helmuth Hübener, haben von dieser Gnade keinen Gebrauch gemacht, und sie wussten, was angeblich niemand wissen konnte. Sie leisteten Widerstand und bleiben der Jugend für alle Zeit ein Vorbild.

Am 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee, am 27. Januar 2005, führte der Historiker Prof. Arno Lustiger im Deutschen Bundestag aus: „Zwischen November 1944 und Mai 1945 wurden etwa 700.000 Häftlinge, 200.000 von ihnen Juden, bei der Räumung und Liquidierung der KZs in Polen und Deutschland, auf etwa hundert Todesmärsche durch ganz Deutschland getrieben. Es wird geschätzt, dass über die Hälfte von ihnen umgekommen ist. Sie wurden erschossen, in Scheunen verbrannt, sind verhungert oder an Seuchen verstorben.“ Wenige Deutsche halfen ihnen, zu viele unterstützten die Mörder.

Programmatisch für uns Antifaschisten und Gegner des Militarismus ist der Schwur der Häftlinge des KZ Buchenwald vom 19. April 1945: „Uns beseelte die Idee: Unsere Sache ist gerecht. Der Sieg muss unser sein! Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellplatz, an dieser Stätte des faschistischen Grauens: Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht! Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neue Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.”

Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln bleibt uns heute als Aufgabe gestellt. Sie ist nicht erfüllt. Neben den ökonomischen und ideologischen Ursachen – den Wurzeln – des deutschen Faschismus gab es den über hundertjährigen preußisch-deutschen Militarismus und die Macht der Rüstungsindustrie als Voraussetzung für NS-Regime und den Vernichtungskrieg. Telford Taylor, US-amerikanischer Hauptankläger im Nürnberger Prozess gegen die ökonomischen Kriegsverbrecher, sagte zu den kapitalistischen Wurzeln des Naziregimes: „Ohne die Zusammenarbeit der deutschen Industrie und der Nazipartei hätten Hitler und seine Parteigenossen niemals die Macht in Deutschland ergreifen und festigen können, und das dritte Reich hätte es nie gewagt, die Welt in einen Krieg zu stürzen.“

Bereits vorher, gegen Kriegsende haben die Führer der Antihitler-Koalition die „Zerschmetterung des deutschen Militarismus“ (so US-Präsident Roosevelt) als vorrangiges Kriegsziel genannt. Und das wurde auch ein Ziel des Völkerrechts der Nachkriegszeit – ich nenne die UNO-Charta und die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz der Alliierten im Herbst 1945. Noch bei der Schaffung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bestanden die westlichen Alliierten darauf, dass darin die zur „Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus“ erlassenen Rechtsvorschriften erhalten blieben (Artikel 139 GG von 1949, bekräftigt für Gesamtdeutschland im Jahre 1990). Damit werden die auf Frieden gerichtete Präambel des Grundgesetzes und der Artikel 26 gegen jeden Krieg von deutschem Boden aus bekräftigt. Artikel 139 fußt auf dem alliierten Kontrollratsbeschluss vom 10. Oktober 1945 zum Verbot der NSDAP und möglicher Ersatz- und Folgeorganisationen. Die Existenz der AfD verstößt gegen Artikel 139 des GG.

Die völkerrechtlich gültigen antimilitaristischen Aussagen von 1945/1949 waren und blieben auch die Grundlagen des Kampfes der Antifaschisten unter der Losung „Nie wieder Krieg – nie wieder Faschismus“. Und dies gilt auch für die Zukunft. Denn im Bericht der Jalta-Konferenz der Alliierten vom Februar 1945 heißt es: „Es ist unser unbeugsamer Wille, … dafür Sorge zu tragen, dass Deutschland nie wieder imstande ist, den Weltfrieden zu stören.“

War der 8. Mai also doch ein Tag der Befreiung? Er war es. Auch für jene, die bis fünf nach Zwölf kämpften, war der 8. Mai objektiv ein Tag der Befreiung vom Krieg, von Todesangst, von größter Not.

Aber was dann kam, war nicht leicht für die deutschen Menschen. Und so klagten so manche, sie seien ja auch Opfer gewesen, seien Flüchtlinge und Ausgebombte – so als hätte niemand von ihnen an den Verbrechen teilgenommen. Die Deutschen insgesamt als Opfer darzustellen, vermochten die nach 1945 wieder erstandenen Parteien nicht. Kritik an der Haltung vieler Mitbürger ab 1933 wird in dem ersten Dokumente der KPD vom Juni 1946 geübt, das ein radikal demokratisches war. Die SPD-West sprach sich als Ausweg demonstrativ „für den Sozialismus als Tagesaufgabe“ aus. Äußerst bemerkenswert ist das, was die CDU der britischen Zone in ihrem Programm von Ahlen/Westfalen (beschlossen am 3. Februar 1947) aussagte:

„Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund auf erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.“ Und weiter: „Die Zeit vor 1933 hat zu große Zusammenballungen industrieller Unternehmungen gebracht. Diese bekamen dadurch einen monopolartigen Charakter. Sie wurden für die Öffentlichkeit undurchsichtig und unkontrollierbar. (…) Die zu dem engen Kreis der Vertreter der Großbanken und der großen industriellen Unternehmungen gehörigen Personen hatten infolgedessen eine zu große wirtschaftliche und damit zu große politische Macht.“

Das CDU-Programm sprach sich für die Vergesellschaftung des Bergbaus und der eisenschaffenden Großindustrie aus wie für das Recht der Arbeiter auf Mitbestimmung in den Fragen der wirtschaftlichen Planung und sozialen Gestaltung. Solche Aussagen wie aus dem CDU-Programm von Ahlen gingen auch ein in mehrere Landesverfassungen.

Die auf Demokratie und Frieden gerichteten Dokumente der Alliierten sowie der sich formierenden Parteien und Gewerkschaften hatten alle eine gleiche Zielrichtung – ich fasse zusammen:

# 1. Entmilitarisierung # 2. Entnazifizierung der Deutschen # 3. Entmonopolisierung und Demokratiesierung der deutschen Wirtschaft # 4. Demokratisierung der Gesellschaft # 5. Durchsetzung des Sozialstaatsprinzips # 6. Völkerverständigung .

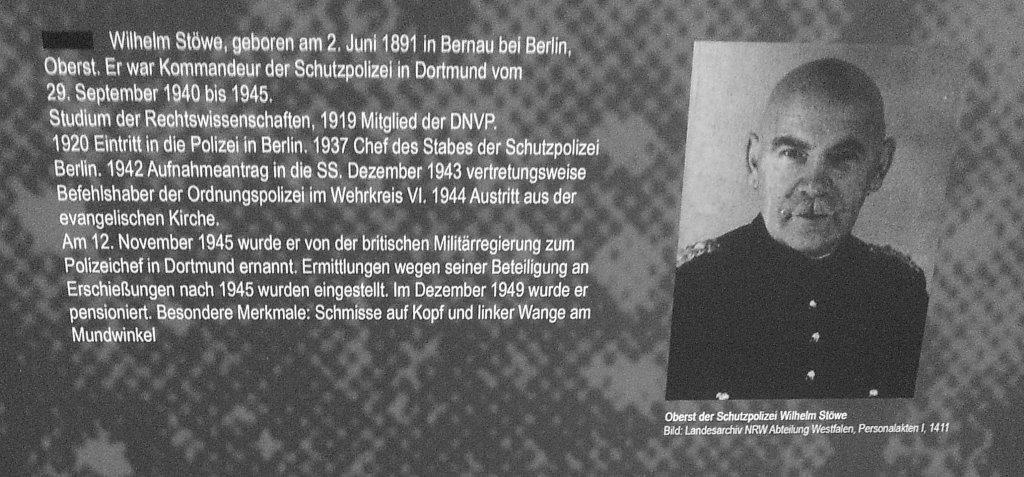

Was wurde daraus? Schon bald begann die Remilitarisierung; zehn Jahre

nach dem 8. Mai 1945 wurde die Bundeswehr geschaffen. Das Prinzip

„Nie wieder Krieg von deutschem Boden“ gilt nicht mehr. Mit

Milliardenbeträgen wird Deutschland „kriegstüchtig“ gemacht. Die

Entnazifizierung war eine Farce. Der Kalte Krieg beendete sie in

Westdeutschland endgültig. Die Behörden, vor allem die Polizei und die

Justiz waren bundesweit in den 50er Jahren fest in den Händen ehemaliger

hoher Nazis, ebenso die Bundeswehr ab 1956.

Das Verbot der NSDAP wird umgangen; die profaschistische AfD ist

zweitstärkste Partei. Zudem: Wer reich ist, der herrscht politisch.

Manchmal wird es eingeräumt, dann aber wieder geleugnet. So hieß es am

in der „Süddeutschen“ am 15.12.2016: „Regierung streicht heikle

Passagen aus Armutsbericht. (…) So fehlt zum Beispiel der Satz: ‚Die

Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn

diese Politikveränderung von einer großen Anzahl von Menschen mit

höherem Einkommen unterstützt wird.‘“ Schon bald nach 1945 wurde den

Großkapitalisten und Kriegsgewinnlern ihr Vermögen und ihre Betriebe

zurückgegeben. Doch den Sklavenarbeitern, die den Reichtum des

Kapitals im Krieg erarbeitet hatten, wurde nicht ihr Lohn nachgezahlt. Der

Reichtum der Reichen, aber auch das deutsche Wirtschaftswunder der

sozialen Marktwirtschaft beruhten auch auf der Ausbeutung der

Zwangsarbeiter, schrieb der Historiker Ulrich Herbert am 29. Dezember 1998 in

der „Süddeutschen“ Ja, das Monopolkapital herrscht unumwunden – und vor

allem die Demokratisierung der Wirtschaft unterblieb. Und damit ist und

bleibt diese unsere Demokratie unvollständig, ja sie ist in Frage gestellt. Im

Jahr 1963 stellte der DGB-Bundeskongress von Düsseldorf fest: „Die

Entwicklung hat zu einer Wiederherstellung der alten Besitz- und

Machtverhältnisse geführt.“ Weiter: Das Sozialstaatsprinzip gehört zwar zu

den nicht änderbaren Grundsätzen des Grundgesetzes – es wird aber z.B.

durch die jüngste militaristische und unsoziale Grundgesetzänderung de

facto abgeschafft. Nur 5 % der derzeitigen MdB sind Arbeiter. Dafür wird wohl

der langjährige de facto Rüstungsindustrieelle und Finanzmonopolmanager

Friedrich Merz Bundeskanzler. Die einstige große Arbeiterpartei SPD wird

nun geleitet von einem Rüstungslobbyisten pro Rheinmetall, der am

liebsten die Niederlage von Stalingrad wettmachen möchte. So hörte es

sich an. Kurz nach dem russischen Kriegsbeginn führte Lars Klingbeil laut

„Spiegel“ vom 21.6.2022 auf einer SPD-Konferenz aus: „Nach knapp 80

Jahren der Zurückhaltung habe Deutschland heute eine neue Rolle“, die

darin bestehe, eine militärische „Führungsmacht“ zu sein. Mit Russland sei

kein Frieden möglich.

*

Zur Verwirklichung des Auftrags des 8. Mai bleibt viel zu tun. Denn wir sind weiter davon entfernt denn je, von Krieg und Faschismus wirklich befreit zu sein. Die Befreiungsbewegung des 8. Mai muss vollendet werden. Es muss die „Entfeindung“ der Erbfeinde, so wie im Fall Frankreich auch im Fall Russland gelingen. Denn es ist doch scharf zu verurteilen, dass das Land, das uns nie angriff, aber seit Kaisers und Führers Zeiten zweimal von Deutschland überfallen wurde, immer noch dämonisiert wird. 1815 half den Deutschen Russland im Kampf gegen die napoleonische Herrschaft. Zum Dank dafür bereitete Wilhelm II nach Bismarcks Abdankung 1890 den Krieg gegen Russland vor, wie auch Hitler, der 1941 das Land, das uns später bei der Befreiung half, überfiel.

Der 80. Jahrestag ist daher nicht nur Gedenktag, sondern Kampftag. Aber ein Feiertag im Sinne von Esther Bejarano sollte er in jedem Fall werden. Und nicht nur der Tag eines Waffenstillstands, der nach 80 Jahren wieder brüchig erscheint.

Die Befreiung in Dortmund

Die letzten sechs Monate des Krieges in Dortmund verdienen genauer angesehen zu werden.

Am 6. Dezember 1944: Der Wehrwirtschaftsführer Albert Vögler, seit den zwanziger Jahren einer der wohl mächtigsten den Faschismus unterstützenden Industrielle, wird von Hitler zum Generalbevollmächtigten der Ruhrgebietswirtschaft ernannt. Später wird er damit faktisch zum Regierenden des Ruhrkessels, der von Berlin abgeschnitten war. Vögler konnte im Ruhrgebiet alle Entscheidungen auf dem Gebiet der Rüstungsproduktion treffen. In Rüstungsrat, Reichsforschungsrat, Industrierat und Generalrat der Wirtschaft entschied er auf Reichsebene mit.

Der Historiker Dr. Stefan Klemp berichtete auf den Seiten des Dortmunder Stadtarchivs über die bisher wenig beachtete Rolle des Albert Vöglers am Kriegsende: Sein Privatvermögen hatte Albert Vögler von der Firma Popper verwalten lassen. Über diese Firma war er Hauptgesellschafter der Firma Union aus Fröndenberg östlich von Dortmund. Die Union gründete 1943 unter dem Namen „Weichsel-Metall-Union“ ein Werk im KZ Auschwitz. Dort produzierten über 1000 jüdische KZ-Häftlinge Artilleriezünder.

Jüdische Häftlinge des Sonderkommandos in Auschwitz hatten am 7. Oktober 1944 eine Gaskammer und ein Krematorium in die Luft gesprengt. Der Anschlag war der Auftakt für einen Aufstand, bei dem drei SS-Männer und Hunderte von Juden getötet wurden. Vier Frauen verschiedener Nationalität, die bei der Fröndenberger „Weichsel-Metall-Union“ in Auschwitz gearbeitet hatten, wurden verhaftet, es waren Rosa Robota, Ala Gärtner, Regina Saphirstein sowie Ester Weissblum. Sie hatten den Sprengstoff entwendet und den Widerstandskämpfern aus dem Sonderkommando übergeben. Die vier Frauen wurden am 6. Januar 1945 in Auschwitz öffentlich gehängt. Sie waren persönliche Opfer des Vögler.

Vögler entzog sich durch Suizid seiner Mitverantwortung für zwölf Jahre Faschismus an der Macht und für den Krieg; er fehlte daher auf der Anklagebank der Nürnberger Nachfolgeprozesse gegen die Kriegsverbrecher aus der Wirtschaft.

Ich meine: Der Tag der Ermordung der vier Frauen, Opfer des Vögler, sollte künftig als Gedenktag begangen werden.

Erinnert sei an diese Daten:

Am 17. Dezember 1944: Verhaftungen in Lippstadt (am 20.12., Verbringung der Lippstädter Gefangenen nach Herne, von dort Ende März 1945 nach Dortmund, wo sie ermordet werden).

Am 24. und 26. Januar 1945: Es ergehen die RSHA- und Gestapo-Befehle zur Beseitigung von Umstürzlern, Kommunisten und Ausländern per Sonderbehandlung ohne Nachfrage beim RSHA. Das war der Start zu den Kriegsendphasenverbrechen der letzten Kriegsmonate.

Die Verhaftungswelle der Gestapo in Dortmund beginnt am 9. Februar 1945.

21. Februar 1945: Die Jüdinnen Klara Adolph und Julie Risse aus Essen werden verhaftet, später in Dortmund umgebracht.

1. März 1945: Nero-Befehl Hitlers zur Zerstörung von Wirtschaftseinrichtungen und Verkehrsadern. Dortmunder Auswirkungen sind diese: Es wird von der Gestapo versucht, zahlreiche Zwangsarbeiter und Antifaschisten in Bergwerke zu verfrachten und diese zu fluten. Der Versuch wird von den Zechenherren abgelehnt und von Widerständlern vereitelt.

7. März 1945: Beginn der Exekutionen im Rombergpark und in der Bittermark (bis 12. April 1945).

12. März 1945: Schwerster Bombenangriff auf Dortmund und andere Ruhr-Städte.

16. März 1945: Das KZ auf dem Gelände des Dortmund-Hörder-Hüttenvereins wird wieder aufgelöst. Die Gefangenen werden nach Bergen-Belsen gebracht.

24. März 1945: Mit dem Vorstoß britischer Truppen über den Rhein bei Wesel beginnt der Kampf um den sog. Ruhrkessel.

1. April 1945, Ostersonntag: Der Ruhrkessel wird geschlossen. Hamm wird von US-Truppen besetzt.

- 1. April 1945: Die Gestapo für den Regierungsbezirk Arnsberg zieht von Hörde nach Hemer um und leitet von dort ihre Mordtaten in Dortmund, Hagen, Hemer und Umgebung. 7. April 1945: Der Kommandeur des Ruhrkessels General Walter Model befiehlt, alle Häftlinge aus Gefängnissen und Lagern der Gestapo zur „Überprüfung“ zu übergeben.

12. April 1945: Letzte Exekution in Dortmund, und zwar am Eisenbahngelände beim evangelischen Friedhof Hörde

13. April 1945: Die Amerikaner besetzen Dortmund und Lüdenscheid.

18. April 1945 Das heutige Nordrhein-Westfalen ist von der Naziherrschaft befreit. General Walter Model, Kommandeur des Ruhrkessels, nimmt sich in einem Versteck das Leben. Er hatte 350.000 Soldaten der Wehrmacht und SS befehligt, rund 12.000 von ihnen sind ums Leben gekommen. Unzählige Soldaten, die nicht mehr mitmachen wollten, wurden als Deserteure erschossen.

Als die amerikanischen Truppen Mitte April 1945 in das heutige Nordrhein-Westfalen einmarschierten und das Land von den Nazis befreiten, waren die Städte zerstört, die Infrastruktur zusammengebrochen und die Ernährungslage für die Bevölkerung katastrophal. Viele Menschen waren ohne Bleibe. Familien waren auseinander gerissen, und bei vielen gab es die Ungewissheit über den Verbleib von Angehörigen. Die Einwohner waren zermürbt, aber froh, nicht mehr in die Luftschutzbunker rennen zu müssen. Schon wenige Tage danach wurden vor allem in den Zechen und Fabriken Betriebsausschüsse und antifaschistische Initiativen aktiv. Im Widerstand gegen den Faschismus entstanden, haben sie Sabotageakte der Nazis verhindert und Zerstörungen unterbunden, die schlimmsten Nazis aus den Betrieben geworfen und ein allgemeines Chaos im Untergang der Naziherrschaft verhindert.

Nachdem das Land Ende Mai 1945 an britische Besatzungsbehörden überging, wurden mehrere Oberbürgermeister und weitere Beamte, später Abgeordnete von der Besatzungstruppe ernannt. Es bildeten sich schon bald auch auf Dortmunder kommunaler Ebene Ausschüsse mit Vertretern von Parteien, vor allem der SPD, der KPD und des christlichen Zentrums, das später weitgehend von der CDU geschluckt wurde. Aus Betriebsausschüssen bildeten sich neue Gewerkschaften auf örtlicher Ebene heraus. Gewerkschafter und Kommunalpolitiker hatten Maßnahmen zu beschließen, um die Lebensmittelversorgung zu verbessern, die Trümmerbeseitigung zu verstärken, Wohnraum zu schaffen und den Schulunterricht zu qualifizieren. Im einzelnen geschah dies:

Bereits am 18. April 1945: Bildung eines Betriebsausschusses im Werk Hörde der Dortmund Hörder Hüttenunion.

26. April 1945: Einrichtung einer Geschäftsstelle der Metallarbeiter-Gewerkschaft in der Alfred-Trappenstr. in Dortmund-Hörde (geleitet von Wilhelm Schröder, SPD, Wilhelm Kropp, chr. Gew., und August Rasch, KPD).

27. April 1945: Vertrauensmännerbesprechung auf dem Hoesch-Hüttenwerk in Dortmund. Vorlage eines 12-Punkte-Programms durch August Severin (KPD), zu dem „u.a. Fragen der Arbeitszeit, der Einstellung zu den bisherigen Vertretern der Nazis sowie Bestrafung derjenigen PG, die sich Misshandlungen an Kriegsgefangenen usw. haben zuschulden kommen lassen“, gehörten.

Es wurde schnell klar, die Verfolgten und Widerstandskämpfer brauchten eine Organisation, die Hilfe organisiert, ihre sozialen und politischen Interessen vertritt und am Aufbau eines neuen Gemeinwesens teilnimmt. So entstanden 1945 mit Zustimmung der Besatzungsbehörden in vielen Städten Hilfskomitees für die ehemaligen politisch Verfolgten.

Das politische Klima zu dieser Zeit war, damals auch unterstützt von der britischen Militärmacht, vielfach antifaschistisch und demokratisch. In Städten und Betrieben herrschte oft ein antifaschistischer Konsens der politisch tätigen Gruppen und Parteien. In dieser Zeit gab es Maßnahmen zur Entnazifizierung. So machten Bürgermeister per Plakatanschlag schon ab Juni 1945 die Umbenennung von Straßen bekannt.

Ein Dortmunder Komitee namens „Ausschuss für KZ-Häftlinge“ wurde von der Besatzungsmacht anerkannt und mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Es bildete sich ein Verwaltungsorgan mit der Bezeichnung „Kreissonderhilfsausschuss“ (1). In Vororten bildeten sich Ausschüsse zur Betreuung für NS-Opfer. Die antifaschistischen Ausschüsse nahmen sich sofort der heimkehrenden Emigranten und KZ-Häftlinge an, um ihre Versorgung mit Wohnung, Kleidung und Lebensmitteln zu sichern. Neben der Beratung und Betreuung der Naziopfer und ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen war das Anliegen dieser Ausschüsse die Ehrung der Toten. Ein Hilfskomitee richtete sich im Stadthaus ein.

Schon bald nachdem im April 1945 die Morde der Gestapo an den etwa 300 in- und ausländischen Widerstandskämpfern und Gegnern des Nazi–Regimes bekannt geworden waren, begannen Hinterbliebene dieser Opfer damit, sich zusammen zu finden. Schon kurze Zeit später – wenige Wochen nach den Morden – wurde ein Hinterbliebenen- und Gefangenenausschuss gebildet. Nach einigen Vorbesprechungen und organisatorischer Vorbereitung trafen sich Widerstandskämpfer und Naziverfolgte, um auf städtischer Ebene einen Zusammenschluss der Verfolgten des Naziregimes zu gründen. Unter dem Namen Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN) wurde später eine solche Organisation am 10. Februar 1947 ins Vereinsregister eingetragen. Sie vertrat rund 2000 Opfer und Hinterbliebene. Jüdische, christliche, kommunistische, christdemokratische und sozialdemokratische Vertreter gehören dem Vorstand an.

Nach der Entdeckung der Massengräber in der Bittermark und im Rombergpark wurden bekannte Nazis von der US-amerikanischen Besatzungsmacht (später war es die britische) gezwungen, die Ermordeten auszugraben. (2)

Ein überregionaler Hauptausschuss für die Opfer des Faschismus ging daran, Gedenkstätten für die Toten zu schaffen. So gab der Ausschuss zur einjährigen Wiederkehr der Morde im Dortmunder Rombergpark, „mit Genehmigung der Militärregierung“, kunstvoll gestaltete Gedenkblätter heraus. Aus dem Verkaufserlös von 10 Reichsmark sollte der Bau von Ehrenmalen in Westfalen unterstützt werden.

Am 13. April 1946 hatte die Westfälische Rundschau den Aufruf „Und ihr seid nicht vergessen“ veröffentlicht. Die Ruhr-Zeitung, Dortmund, veröffentlichte am 20. April 1946 einen Bericht mit längeren Auszügen aus einer Rede des stellvertretenden Oberbürgermeisters Hans Kalt (KPD), der namens der Stadt sprach und die Verurteilung des früheren Gauleiters Albert Hoffmann verlangte, der die Opfer der Bittermark und des Rombergparks auf dem Gewissen habe.

Der Hinterbliebenen– und Gefangenenausschuss und die VVN unternahmen große Anstrengungen, die NS-Mörder zu finden und dafür zu sorgen, dass sie vor Gericht gestellt werden. Schon im Verlaufe dieser Bemühungen leisteten sie Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung, aber auch konkrete Sozialarbeit unter den NS-Opfern. Erna Mörchel, die Frau des ermordeten Bergarbeiters Erich Mörchel, erinnert sich in ihrem Bericht „Aus meinem Leben“: „Die Rente für mich und die Kinder war sehr klein. Als wir im Laufe der Zeit die Summe von 140 Mark bekamen, hatte die Frau von Hermann Göring schon 2.000 Mark Pension“.

Schon früh begann der Aufbau einer Dauerausstellung „Widerstand und Verfolgung in Dortmund 1933 bis 1945“ durch die überlebenden Opfer, welche die Gründung des Internationalen Rombergpark-Komitees betrieben. Zu diesem Komitee kam es – und diese Entwicklung ist leider bezeichnend für die gescheiterte Entnazifizierung -, weil die Kameradinnen und Kameraden befürchten mussten, dass das Verbot der KPD sich in ein Verbot der VVN-BdA steigern könnte. Das IRPK war sozusagen zunächst eine vorbeugende Ersatzorganisation.

Zu diesem bevorstehenden 8. Mai 2025 muss ich leider konstatieren:

Ganz gravierend und höchst bedauerlich ist die Ausmerzung der antifaschistisch-kapitalismuskritischen Aussagen in den großen Gedenkstätte in NRW, so in Köln, Düsseldorf, Oberhausen, Essen und – bevorstehend – in Dortmund, wo der Raum 7 „Die Schwerindustrie setzt auf Hitler“ beseitigt wird. In der Gedenkstätte Wewelsburg, der ehemaligen Kultstätte der SS, fehlt jeder Hinwies auf den Freundeskreis Heinrich Himmler, sicherlich weil dieser Freundeskreis faktisch – mit den Mitgliedern aus der Wirtschaft – nach 1945 weiterbestand.

Da ist es bedeutend, dass in Köln eine Bodenplatte vor der Villa eines hohen Bankiers und Naziförderers liegt, die 1996 von der SPD beantragt worden war. Um an die Vorbereitung der Hitler-Diktatur zu erinnern, heißt es darauf:

„Hier, im Haus des Privatbankiers Kurt Freiherr von Schröder, trafen sich am 4. Januar 1933 Adolf Hitler und Franz von Papen…“ (3)

Dazu dies: Die VVN-BdA beantragte – erfolglos – im Januar 2017 in Dortmund: Es möge – ähnlich der in Köln – eine Bodenplatte oder eine Tafel geschaffen werden mit der Inschrift:

„Hier an der Ecke Eintrachtstraße/Hainallee stand die Villa Springorum. Es trafen sich darin am 7. Januar 1933 Franz v. Papen und führende Ruhrindustrielle des Geheimbundes ‚Ruhrlade’, um die Machtübertragung an Adolf Hitler und seine Partei zu entscheiden. Sie erfolgte am 30. Januar 1933, und viele Ruhr industrielle unterstützten sie. Sie profitierten von Rüstung und Krieg, von der Beseitigung der Demokratie und der Arbeiterrechte, von Antisemitismus, Holocaust und Zwangsarbeit und von der Unterdrückung und Ausplünderung der Völker Europas.“

Die Antwort der Stadt Dortmund, Abteilung Stadtarchiv war diese: Der Text entspreche nicht den Tatsachen; eine derartige Förderung des Nazismus durch die Industrie habe es nicht gegeben.

Das ist ein Schritt in die falsche Richtung. Er wird dem Auftrag des 8. Mai nicht gerecht.

Er wird auch nicht dieser klugen Aussage des Stadtarchivars von Dortmund gerecht. Dr. Stefan Mühlhofer schrieb in „Heimat Dortmund“ (Nr.1/2011): „Die Verwandlung eines Kernlandes der europäisch-atlantischen Zivilisation in einen Ort der Barbarei geschah in enger zeitlicher Nachbarschaft zu uns heutigen. Dort haben wir und unsere direkten Vorfahren gelebt, auf diesem Boden sind wir geboren worden. Deshalb ist auch das Benennen und Verdeutlichen von Täterstrukturen vor Ort so wichtig. Es geht also in unseren Gedenkstätten heute um das Bewusstsein einer Gefährdung unserer Zivilisation. Denn heute wissen wir, dass es eine Illusion war zu meinen, der Zivilisationsprozess seit der Französischen Revolution sei unumkehrbar. Es geht also um eine Gefährdung, die immer aktuell bleiben wird.“

(Ergänzend zu dem Referat in seinen zwei Teilen kann ein Blatt mit Angaben über die Nachkriegsrolle der Nazis in den Dortmunder Behörden, vor allem Polizei, bereit gestellt werden.)

Anmerkungen

- dem angehörten: Wilhelm Volk (KPD), Eugen Schwörer (SAP), Ewald Sprave (SPD), später – nach der Rückkehr aus dem Konzentrationslager – kamen als Beisitzer Max Reimann (KPD) und Fritz Henßler (SPD) hinzu.

- Am 26. August 1945 fand auf dem Hansaplatz eine Trauerkundgebung statt, einberufen vom „Ausschuß für KZ-Häftlinge“. Redner waren: Fritz Henßler (SPD) und Jupp Smektala (KPD). Am Karfreitag 19. April 1946 fand im Rombergpark, an jener Stelle, an der sich heute das Eingangsgebäude zum Zoo befindet, eine Gedenkstunde statt. Der Grundstein zu einem Ehrenmal im Rombergpark wurde gelegt. Es wurde ein Aufruf verbreitet, den so bekannte Antifaschisten unterzeichnet hatten wie Fritz Henßler für die SPD, Max Reimann für die KPD, Heinz Junge für die Freie Deutsche Jugend, Regierungspräsident Fritz Fries, Oberbürgermeister Wilhelm Hansmann, ferner Vertreter der CDU, FDP, der Gewerkschaften, der Falken und zahlreiche andere Vertreter demokratischer und antifaschistischer Organisationen. In jener Zeit arbeiteten Heinz Junge und der spätere Oberbürgermeister Günter Samtlebe zusammen – letzterer war als junger Mann in die WaffenSS eingetreten und wandelte sich nun, wie er sagte mit Heinz Junges Hilfe antifaschistisch.

- Wortlaut: „Hier, im Haus des Privatbankiers Kurt Freiherr von Schröder, trafen sich am 4. Januar 1933 Adolf Hitler und Franz von Papen, um über eine Regierungsbildung zwischen Nationalsozialisten und Rechtskonservativen zu beraten. In einem Gespräch wurden die Weichen für Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 gestellt und die Voraussetzungen für die menschenverachtende Diktatur der Nationalsozialisten geschaffen. Kurt von Schröder unterstützte bereits vor 1933 die Ziele des Nationalsozialismus und organisierte nach 1933 finanzielle Leistungen der deutschen Wirtschaft an die SS.

Fotos

Die folgenden Zeilen handeln von Willi Gaus Frau Irmgard und der Zwangsarbeitertochter Tatjana. Willi und Irmgard waren Mitglieder der VVN-BdA

Ulrich Sander, Mitglied der Deutschen Journalistenunion seit 1963

Aus dem Bericht „75 Jahre VVN Dortmund“:

November 1997: Pressekonferenz der VVN-BdA und des Internationalen Rombergparkkomitees zur Begegnung mit einem bisher unbekannten ehemaligen Zwangsarbeiterkind, das sich aus der Ukraine meldete und im Krieg bei deutschen Antifaschisten versteckt wurde. Tatjana Schkolenko aus Kiew wurde als Kind mit ihrer Mutter von der Wehrmacht nach Dortmund verschleppt und vegetierte in einem Lager in der Nähe des Sunderweges, während ihre Mutter Zwangsarbeit leisten musste.

Als sie schwer erkrankte, sprach ihre Mutter verzweifelt ihr unbekannte Deutsche Obertin an, die das Kind Tatjana zu sich nahmen und bis zum Kriegsende gesund pflegten. Tatjana Schkolenko wurde von nun an Mitglied des Internationalen Rombergparkkomitees. Dort trifft sie auch Irmgard Gau, geborene Obertin, wieder. Die Familie Obertin hatte Tatjana gerettet. Die katholische Maximilian Kolbe-Stiftung hatte Irmgard Gau auf Bitten von Tatjana Schkolenko ausfindig gemacht.

Aus meinem Buch „Mord im Rombergpark“ (Grafit, 1993) sende ich Ihnen den Bericht des Dortmunders Willi Gau (Jg. 1923), der leider nicht mehr lebt. Aber der Bericht dürfte für Sie interessant sein:

«Was geschah außerhalb der Kerkerwände von Hörde? Willi Gau, damals ein 22jähriger junger Mann aus dem Dortmunder Norden, berichtet, wie sich auch ohne Kenntnis von Widerstand und Verfolgung Opposition gegen den Krieg bis in die letzten Kriegswochen hinein regte.

„Obwohl mein Vater gesagt hatte: Geh nicht, war ich Kriegsfreiwilliger. Ich war begeistert. Da kamen Offiziere zu uns zur Schule, wir hatten ja keinen Unterricht mehr, sondern es war Wehrmachtsunterricht. Ich war dann Offiziersanwärter. Und nach zwölf Wochen Grundausbildung und acht Tagen Dienst – da hatte ich es schon satt. Und trotzdem haben sie mich hier in Dortmund zum Offizierslehrgang geschickt. Dann waren wir draußen, und da hat uns wohl der Russe überrascht. Und da blieb nur eins: Abhauen. Und dann der ganze Rückzug – ungeordnet. Wie sind wir da gelaufen! Verwundet stand ich vor einem russischen Panzer, und da hab ich zum ersten mal gesagt: Krieg ist Wahnsinn. Dann bin ich ins Lazarett gekommen. Ich kam nicht mehr zu meiner Einheit, sondern ins Feldlazarett und dann nach Wien. Das war Anfang August ‘44, Ende Juli bin ich verwundet worden. Ende August bin ich dann wieder entlassen worden, nach Hause. Und dann sollte ich mich wieder melden in der Kaserne in Heesen hier bei Hamm.

Danach bin ich nicht mehr rausgefahren. Da hab ich gesagt, es ist sowieso Ende. Und dann hörten wir ja auch, dass der Ami in der Zwischenzeit gelandet ist. Was ich machte, war mehr Abenteurertum. Ich sagte mir, da draußen, da verreckst Du sowieso. Mein Vater sagte: Überleg dir das, die kriegen dich. Ich sag: Warum, die Amis sind doch bald hier. Und dann kam im Winter das Malheur mit den Ardennen, wo wir im Westen noch einmal gegen die Amis einen Gegenangriff mit vorübergehendem Erfolg machten.

In Dortmund bewegte ich mich ganz frei, einmal in Zivil, einmal hatte ich Uniform an. Ich bin in die Stadt nach Dortmund gegangen, zum Tanzen. Mir ist überhaupt nichts passiert. Bin nicht einmal kontrolliert worden. Ich hab satt zu essen gehabt.

Dann die Kontrolle mit den Polizisten. Aber ich kannte die ja alle, von der Mallinckrodtstraße-Wache. Ich hab mir gar nichts dabei gedacht. Dann haben die mich eingekreist. Und dann sagte der eine, der Räthmann und auch der Leineweber, die sagten dann: Komm mit, Willi. Ich sagte: Was soll ich denn? Ja, es liegt was vor. Ich bin mit denen in den Bunker gegangen, und dann saßen die schon von der Wehrmacht da. Die haben mich mitgenommen und dann kam ich zum Bahnhof hin. Zum Bunkerstollen am Bahnhof, da war die Kaserne. Eine Etage darüber, da war ein Podest aufgebaut, provisorisch, und dann hatten sie da auch Zellen. Da wurde ich vernommen, und sie kriegten natürlich alles raus.

Dann kam die Verhandlung. Die dauerte ungefähr eine Stunde. Und der Oberfeldwebel, das weiß ich noch so wie heute, der legte die Waffe auf den Tisch. Er sagte: Du wirst sofort hier erschossen, ob du jetzt die Wahrheit sagst oder nicht, du bist sowieso reif. So oder ähnlich hat er sich ausgedrückt. Und dann hat er noch die Waffe entsichert und auf den Tisch gelegt, und ich saß da gegenüber. Ich denke, was sollst du machen. Und dann sagt der in Zivil, ob das nun ein Richter war oder so, der sagte: Ja, es hat keinen Zweck mehr. Wir werden ihn jetzt in einer Viertelstunde erschießen, dann wird er abgeführt zum Erschießen. Nee, sagt der Feldwebel, der wird sofort erschossen. Ich denke, ach, du Arschloch, du. Ich sah die letzte Chance. Es wurden wieder ein paar Worte gesprochen, und ob mir das jetzt einer abnimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe sowas gemacht:

Ich hab mir die Waffe gegriffen übern Tisch, ich kam gut dran, der Tisch war nicht breit. Der hatte die Waffe frei liegen. Ich wußte, es ist alles fertig; ich kann sofort ballern. Ich hab mir die Waffe genommen, ich habe gesagt: Hände hoch. Was denkt Ihr, wie schön die zurückgegangen sind… Durch die Tür konnte ich nicht, die war ja bewacht. Ich hab mir gesagt: Du springst jetzt. Ja, dann bin ich da runtergesprungen. Habe natürlich die Waffe dabei verloren, bin unten aufgeschlagen aufs Knie, da waren ja noch die Gleise von den Loren zum Stollenbau. Aber es war nicht schlimm, ich konnte auf jeden Fall laufen. Wie hoch das war, weiß ich nicht, vielleicht vier Meter. Dann bin ich raufgelaufen bis zum Hiltropwall. Da bin ich rausgekommen aus dem Stollen. Und das war dann das Blöde, was ich gemacht habe, ich bin nach Hause gelaufen.

Und zu Hause war nur der Opa. Und ich bin gerade fertig angezogen, da schellt es. Ich denk, das sind sie. Ich rauf auf den Balkon, das war in der Scharnhorststraße, da ist ein großer Balkon nach vorne raus. Und im Nachbarhaus, da wohnt die Emilie Kanwischer, da war zum Glück das Fenster auf. Vom Balkon bin ich an der Mauer entlang, bin dann da rein. Und der Opa, der war ja jetzt schlau: Ich nicht verstehen, sagt er. Ich bin alleine. Und dann sind die wieder gegangen, wieder runtergegangen. Das war sehr wahrscheinlich mein Glück. Ich sag zu Mielchen: Guck mal. Sie machte mir die Tür auf, dann zum Boden rauf. Durch die Bombenangriffe waren natürlich die ganzen Pfannen vom Dach ab. Dann habe ich mich da versteckt. Nach einer halben Stunde kamen die wieder. Und dann haben sie das ganze Haus durchsucht. Da stand ich oben auf dem Boden hinter der Tür mit einem Stein in der Hand. Die kamen da rauf. Mit Pistole. Und ich stand dahinter. Ich hätte zugeschlagen, aber er hat nicht hinter die Tür geguckt. Und dann wieder runter. Ich dachte, hier kannst du nicht bleiben. Dann bin ich oben unters Dach auf den Dachboden. Da waren ja keine Pfannen – bin rüber aufs Nachbarhaus und dann bin ich zu einer Bekannten gegangen.

Und dann kam der Tag im April. Das weiß ich noch ganz genau. Wir haben uns so zusammengesetzt, sieben, acht Mann, die alle desertiert waren und andere, mit denen ich groß geworden bin. Was sollen wir machen? Der Ami kam nicht rein, der lag in Huckarde. Kannst du englisch? sagt einer. Schulenglisch, sag ich, richtig gesprochen hab ich noch nicht. Geh du doch und hol die rein, sagt er. Und dann bin ich mit zwei Mann abends losgegangen über das Schiffahrtgelände und über die Schlackenhalde. In zivil natürlich. Die Amis lagen ungefähr so bei Rahm. In Huckarde direkt waren noch keine. Dann kamen wir dahin. Erst mussten wir die Hände hochheben. Die hatten sich da schon eingerichtet, die lagen da bestimmt schon sechs, sieben Tage. Die waren nicht vorgerückt, weil sie immer Angst hatten, sie kriegten in der Stadt vielleicht noch Angriffe.

Kann ich den Offizier sprechen? Jetzt wurde verhandelt, die halbe Nacht. Dann haben sie uns so um fünf Uhr geweckt. Da musste ich zum Offizier kommen. ,Wir haben den Befehl, mit Euch loszumarschieren.’ Da sind wir durch die Westfaliastraße marschiert. Auf Dortmund zu. Die immer in Deckung, wir mitten auf der Straße und Hände hoch. Wenn ein Schuß auf sie gefallen wäre, hätten sie wahrscheinlich uns zuerst umgelegt. Dann sind wir die Westfaliastraße gegangen, dann Mallinckrodtstraße bis zum Sunderweg, dort rein, abgebogen, Scharnhorststraße. Und die Leute – alle mit weißen Fähnchen. Aahh! Die waren natürlich glücklich, dass es zuende war, dass die Amis da waren. Und wir sind gefeiert worden, wir drei. Die haben aus den Fenstern gewinkt. Ich war der beste im ganzen Laden. Es war kein Schuß mehr gefallen. Die Amis waren auch wirklich froh, dass alles zuende war. Dann haben sie uns Danke gesagt, und wir konnten wieder nach Hause gehen. Dann haben wir erst mal gefeiert.

Noch eins: Man kann nicht sagen, man habe in jener Zeit nichts gewußt. Natürlich, Auschwitz war weit. Aber es gab doch überall Gefangene, Juden, die haben sie abgeholt. Oder politisch Mißliebige. Ich wußte während des Krieges, dass die abgeholt wurden. Wenn auf jeder Seite die Menschen sagten: Das ist Unfug – dann gäb’s gar keinen Krieg. Dann könnten sie das nicht mit uns machen. Dann könnten sich die Offiziere duellieren.“

Soweit der Bericht von Willi Gau. (Am 7. April 2025 hinzugefügt, C.S.)

Hinweis: Gastbeiträge geben immer die Meinung des jeweiligen Autors wieder, nicht meine. Ich veröffentliche sie aber gerne, um eine vielfältigeres Bild zu geben. Die Leserinnen und Leser dieses Blogs sind auch in der Lage sich selbst ein Bild zu machen.