Über die Dortmunder Nordstadt haben Viele eine Meinung. Selten eine gute. Dass ist sogar bei Menschen der Fall, die den 60.000 Einwohner beherbergenden Stadtteil selbst noch niemals betreten haben. Das dürfte in erster Linie mit der medialen Berichterstattung im Zusammenhang stehen. Erst kürzlich wieder machte eine an Pfingsten im Stadtbezirk stattgefundene Massenschlägerei Schlagzeilen. Die Kritiker mit festgefügtem negativen Meinungsbild fühlten sich wohl wieder einmal mehr bestätigt. Doch so einfach ist es nicht. Weshalb es zu differenzieren gilt. Die Nordstadt gehört zu den wohl bekanntesten Stadtteilen des Ruhrgebiets, wenn nicht sogar Deutschlands. Ihr Ruf basiert auf zahlreichen Widersprüchen, wie der besten Grundschule des Landes, hohen Kriminalitätsraten, Zuwanderung armutsbedrohter Menschen aus Südosteuropa oder jubelnde Menschen bei der Ankunft Geflüchteter als Sinnbild der Willkommenskultur 2015. Zweifellos ist die Nordstadt ein problematischer, aber gleichzeitig auch ein Chancenort. Man habe es mit einem Sowohl-als-auch zu tun, so die Quintessenz des Referats von Dr. Sebastian Kurtenbach.

Der Referent und sein Thema

Dr. Sebastian Kurtenbach ist ein Kenner der Dortmunder Nordstadt. Er ist aktuell Vertretungsprofessor für Politikwissenschaften/Sozialpolitik, an der Fachhochschule Münster (Schwerpunkt Kommunalpolitik und kommunale Sozialpolitik). Kürzlich hielt Dr. Kurtenbach im Rahmen von „Blickwechsel – die Nordstadt(blogger)-Ausstellung“ (noch bis 29. Juni) in der neuen Galerie im Depot einen gut ausdifferenzierten Vortrag unter dem Titel „Dortmund-Nordstadt: Problemviertel und Chancenraum“.

Zwei Zeitungsartikel im selben Blatt machten die Ambivalenz der Nordstadt deutlich

Für den Stadtsoziologen Kurtenbach offenbart die Nordstadt, in der fast zehn Prozent der Dortmunder Bevölkerung lebt und welcher der kinderreichste Bezirk vor allen anderen ist, „normativ gesehen problematische“ aber auch als positiv zu bezeichnende Aspekte. Diese Ambivalenz sei gerade wieder in den letzten Tagen betreffs der Berichterstattung über die erwähnte körperliche Auseinandersetzung an Pfingsten – sogar in ein und der derselben Zeitung – deutlich geworden. In den Ruhr Nachrichten nämlich waren innerhalb weniger Tage zwei Artikel (hier und hier) über die Nordstadt zweier verschiedener Redakteure mit zeitlichem Abstand erschienen, welche das aufscheinen ließen. In dem einen ist im Text von „Szenen wir im Krieg“ die Rede, in dem anderen lautet der Tenor: Es ist alles gar nicht so schlimm, so kriminell, schaut doch mal vorbei. Für beides, müsse anerkannt werden, so Dr. Sebastian Kurtenbach, gebe es unzweifelhaft Argumente und Nachweise.

Hohe Problemdichte in der Dortmunder Nordstadt und ein schlechtes Stigma

Fraglos, wurde klar, liegt die Problemdichte in der Nordstadt höher als in anderen Dortmunder Stadtteilen. Gesundheitsprobleme, nicht zuletzt aufgrund schlechter Luft durch hohe Verkehrsbelastung (die Feinstaubbelastung ist relativ hoch), erhöhte Armut und Kriminalitätsrate (vor allem im Bereich Jugendgewalt) seien Tatsachen. Ein Drittel aller Haushalte in der Nordstadt seien überschuldet, referierte Dr. Kurtenbach. Bei der Einschulungsuntersuchung von Kindern aus der Nordstadt werden im Vergleich zu Altersgenossen in anderen Stadtteilen besonders oft Defizite bei der Visuomotorik (Koordination von visueller Wahrnehmung und Bewegungsapparat) festgestellt. Auch an ausreichenden Deutschkenntnisse herrsche ein Mangel.

Fraglos, wurde klar, liegt die Problemdichte in der Nordstadt höher als in anderen Dortmunder Stadtteilen. Gesundheitsprobleme, nicht zuletzt aufgrund schlechter Luft durch hohe Verkehrsbelastung (die Feinstaubbelastung ist relativ hoch), erhöhte Armut und Kriminalitätsrate (vor allem im Bereich Jugendgewalt) seien Tatsachen. Ein Drittel aller Haushalte in der Nordstadt seien überschuldet, referierte Dr. Kurtenbach. Bei der Einschulungsuntersuchung von Kindern aus der Nordstadt werden im Vergleich zu Altersgenossen in anderen Stadtteilen besonders oft Defizite bei der Visuomotorik (Koordination von visueller Wahrnehmung und Bewegungsapparat) festgestellt. Auch an ausreichenden Deutschkenntnisse herrsche ein Mangel.

Betreffs der Stadt Essen z. B. habe eine Untersuchung eins Bochum Kollegen ergeben, dass es reiche zu wissen, wo die Wiege eines Kindes steht, um dessen Bildungskarriere mit einer Wahrscheinlichkeit von siebzig Prozent zu prognostizieren. Kurtenbach: „Das ist ein Skandal!“

Die Nordstadt hat ein schlechtes Stigma und eine „sehr schlechte territoriale Reputation“, merkte Dr. Kurtenbach an. Dies wollte der Referent indes nicht als Nordstadt-Bashing verstanden wissen: „Wir müssen die vorhandenen Probleme tatsächlich benennen, dann man kann auch etwas daran tun.“

Im Stadtteil seien „instabile kollektive Normen“ zu erkennen. Was auch mit der relative hohen Fluktuation in der Nordstadt in Zusammenhang stehe. Dadurch sei etwa die Nachbarschaftshilfe bei Problemen nicht sehr hoch. Dafür kenne man sich halt viel zu wenig. Konflikte würden nicht selten untereinander ausgehandelt.

Ein Fakt sei, dass die Nordstadt schon immer ein Ankunftsgebiet für Einwanderer gewesen sei. Sie orientierten sich bei den schon Ansässigen, integrierten sich und manche zögen dann wiederum fort in andere Stadtteile. Für andere wiederum werde die Nordstadt zu einer Sackgasse, weil deren Integration gescheitert sei.

Forschungsprojekt zur Jugendgewalt

Was die Jugendgewalt angehe, sagte Kurtenbach, habe er an der Universität Bielefeld unter Leitung von Prof. Wilhelm Heitmeyer zusammen mit Simon Howell, Abdul Rauf und Stefan Zdun ein internationales Forschungsprojekt durchgeführt. Und zwar in Deutschland Pakistan und Südafrika (Veröffentlicht unter dem Titel „The Codes of the Streets in Risky Neighborhoods“). In riskanten Stadtteilen seien männliche Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren interviewt worden. Was die Nordstadt angeht, kam heraus, dass die Jugendlichen etwa im Vergleich zu Scharnhorst viel mehr darum bemüht seien, herauszufinden, wie man Konflikten ausweichen und Gewalt vermeiden könne. Dennoch sei die Brutalität bei Konflikten in der Nordstadt besonders noch gewesen.

Dennoch: Die Nordstadt – mit über 100 Jahren Aufnahmeerfahrung mit Zuwanderern – ist ein Chancenort

All die vorangehend genannten Tatsachen erforderten von Politik und Gesellschaft daran zu arbeiten. Dennoch, darauf beharrte Kurtenbach, sei die Nordstadt ein Chancenort. Und ging im zweiten Teil seines Vortrags darauf ein.

Anderen Dortmunder Stadtteilen habe die Nordstadt schon einmal eines voraus: Seit über einhundert Jahren habe sie Erfahrung in der Aufnahme von Menschen durch die Zuwanderung (dazu auch hier und hier) . Etwa seien Menschen u.a. aus der Ukraine in der westlichen Teil der Nordstadt gezogen. Davon zeugten noch heute manche Straßennamen. Viele von ihnen hätten rund um ein Kloake gewohnt, die man auch noch abfällig als das „Schwarze Meer“ bezeichnet habe. Damals habe man nachts die auf Bodenhöhe befindlichen Bahngleise abgesperrt, welche die Nordstadt vom anderen Teil Dortmunds trennten. Da schon ist das „Sicherheitsnarrativ“ aufgekommen: „In der Nordstadt da wohnen so viele Polen, da müssen wir unsere Innenstadt davor schützen.“

Der Konfliktverlauf in der Nordstadt steigt zwar an, verbleibt jedoch auf mittelmäßigem Niveau

Ihm würde zuweilen unterstellt er habe eine rosarote Brille auf, wenn er über die Nordstadt spreche, sagte Sebastian Kurtenbach. Was nicht so sei. Denn, nicht immer sei alles so friedlich verlaufen, was mit Zuwanderung zusammenhängt. Allerdings besteht er darauf: „Im Ergebnis klappt es ziemlich gut.“ Ein Konfliktverlauf müsste, wurde in einer projizierten Grafik dargestellt, eigentlich so sein, dass er ansteige, eskaliert und dann sich wieder abschwäche. Kurtenbach, auf die Nordstadt bezogen: „Wir argumentieren aber, dass der Konflikt zwar ansteigt aber nicht zum Eskalationspunkt kommt.“ Durch vielfältige Moderationsangebote verbleibe der Konfliktverlauf auf einem mittelmäßigen Niveau.

Viele Angebote und Austauschplattformen für die verschiedenen Zuwanderer in der Nordstadt

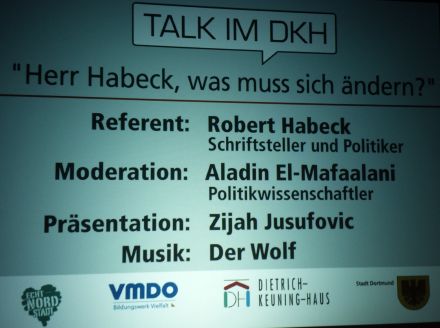

Dr. Kurtenbach: „Es werden immer wieder Mikrolösungen gefunden.“ Und die sprächen in Form von Veranstaltungen und Angeboten viele verschiedene Zuwanderer in der Nordstadt an. Dr. Kurtenbach nannte das Roma-Kulturfestival „Djelem Djelem“ – mittlerweile deutschlandweit bekannt (hier mehr). Es helfe sehr gut dabei mit, dass durch alte Vorurteile immer wieder beschädigte Image der größten europäischen Minderheit, der Roma, aufzubessern. Des Weiteren erwähnte der Referent den „Talk im DKH“, der erfolgreich als Austauschplattform fungiere und diskursiv funktioniere. Was gleichermaßen auf das „Speed-Dating der Kulturen“ in Kooperation von Planerladen und Dietrich-Keuning-Haus zutreffe. Miteinander reden, mehr vom Anderen wissen – darum gehe es.

Dr. Kurtenbach: „Es werden immer wieder Mikrolösungen gefunden.“ Und die sprächen in Form von Veranstaltungen und Angeboten viele verschiedene Zuwanderer in der Nordstadt an. Dr. Kurtenbach nannte das Roma-Kulturfestival „Djelem Djelem“ – mittlerweile deutschlandweit bekannt (hier mehr). Es helfe sehr gut dabei mit, dass durch alte Vorurteile immer wieder beschädigte Image der größten europäischen Minderheit, der Roma, aufzubessern. Des Weiteren erwähnte der Referent den „Talk im DKH“, der erfolgreich als Austauschplattform fungiere und diskursiv funktioniere. Was gleichermaßen auf das „Speed-Dating der Kulturen“ in Kooperation von Planerladen und Dietrich-Keuning-Haus zutreffe. Miteinander reden, mehr vom Anderen wissen – darum gehe es.

Merkmale von Ankunftsgebieten

Auf Ankunftsgebiete, wie auch die Nordstadt eines sei, träfen bestimmte Merkmale zu. Sie sind schon länger armutsgeprägt, es existiere ein Dazwischen (Zuwanderer, die noch nicht ganz angekommen sind) – die aber als als Mittler für die Neuankömmlinge dienen (nicht immer ganz selbstlos, zuweilen auch ausbeuterisch handelnd) -, eine Konzentration von Western Union-Filialen und Internetcafés, Angebote von Gelegenheitsjobs (oft freilich Schwarzarbeit), um erst einmal über die Runden zu kommen.

Wer es geschafft habe, ziehe nach Bildungsaufstieg oder wegen eines festen Jobs wieder aus der Nordstadt weg und in andere Dortmunder Stadtbezirke. Das erkläre die konstant hohe Fluktuation.

Die öfters geäußerte Kritik an der sogenannten Armutszuwanderung (etwa aus Rumänien und Bulgarien) stellte Dr. Kurtenbach vom Kopf auf die Füße: Nur ein kleiner Teil der aus diesen Ländern stammenden Menschen litten an Armut. Viele seien von Sozialleistungen ausgeschlossen.

Mit Strategien und Hoffnungen werden soziokulturelle Veränderungen in der Nordstadt angestrebt

Sozialstrukturelle Veränderungen in der Nordstadt, erklärte Sebastian Kurtenbach, gehe man mit Strategien und Hoffnungen an. Der Stadt Dortmund billigte er zu, insgesamt sehr viel für den Stadtteil zu tun. Insgesamt liefen derzeit 250 Projekte mit 250 bis 300 Fach- und Ergänzungskräften.

Das Projekt der Grundschule „Kleine Kielstraße“ verlieh Kurtenbach das Prädikat „Champions League“. Die fingen praktisch schon ab der Geburt der Kinder mit den Familien und deren Sprösslingen zu arbeiten – lange bevor die überhaupt zur Schule kommen.

Auch die Sozialverbände engagierten sich sehr stark.

Ebenfalls gebe es die Initiative einer privaten Firma, welche in das das Wohnprojekt „Borsigplatz West“ investiert. Da ziele man auf eine finanzstärkere Mieterschaft, um eine bessere soziale Mischung hinzubekommen.

Kein Widerspruch: Ernüchterndes Ergebnis betreffs der sozialen Situation in der Nordstadt. Aber das investierte Geld „ist super angelegt“

Dr. Sebastian Kurtenbach kommt trotz der vielen Anstrengungen in Sachen Nordstadt („Hier fließt richtig was rein.“) zu einem ernüchternden Ergebnis. An der sozialen Situation in der Nordstadt habe sich wenig getan. Kein Widerspruch: Aber das investierte Geld, da teilt Kurtenbach zusammen mit Aladin El-Mafaalani eine Hypothese, „ist super angelegt“. Das Problem sei nur, das es den einzelnen Personen zugute kommt, aber nicht dem Stadtteil an sich. Es schafften mehr Leute aus der Misere herauszukommen. Die steigenden Anmeldungen von SchülerInnen am Gymnasium sei ein Indiz dafür, dass es ziemlich gut klappe in der Nordstadt. Verstärkte Zuwanderung bei gleichzeitig mehr an Anmeldungen am Gymnasium – dies sei kein schlechtes Zeichen. So müsse weiter verfahren werden. Weshalb die Dortmunder Nordstadt eben nicht (nur) als Problemort sondern durchaus als Chancenraum betrachtet werden müsse. Diese Entwicklung könne durchaus zum Bleiben von Menschen in der Nordstadt und somit zur Stabilisierung von Nachbarschaft beitragen, was wiederum zur Ausbildung von kollektiven Normen führen kann. Andererseits könne die Nordstadt auch eine „Durchlauffunktion“ erfüllen, die für die Gesamtstadt und selbst das Ruhrgebiet insgesamt positive Effekte zeitigen kann.

Interessante Ergänzungen aus dem Publikum, Zustimmung, aber auch ein kontroverser Einwand

Die anschließende Frage- und Diskussionsrunde erbrachte interessante Ergänzungen und es wurden auch neue Fragen aufgeworfen. Die im vollbesetzten Auditorium anwesende SPD-Landtagsabgeordnete Anja Butschkau sagte, ihr habe der Vortrag von Dr. Kurtenbach gezeigt, dass man auf einem guten Weg sei. Als Erkenntnis nehme sie nach diesem Abend mit, dass die vom Referenten aufgestellte These, dass das eingesetzte Geld insofern gut investiert ist, weil es in die Menschen investiert, die dann den Stadtteil verlassen. Für den Stadtteil müsse man sich dann noch einmal etwas überlegen.

Eine andere Dame aus dem Publikum, die an einer Schule tätig und in der Flüchtlingsarbeit engagiert ist, fand, dass sie nicht sehe, dass die Zuwanderer die Nordstadt so freiwillig wählten, wie ihr der Vortrags vermittelt hätte. Die Zuwanderer gingen wohl hauptsächlich wegen der relativ geringen Mieten dorthin, für deren Kosten auch schon einmal das Sozialamt aufkäme. Für sie ist das Problem ein Problem der gesamten Stadt. Der soziale Wohnungsbau werde abgebaut. Es brauche überall mehr bezahlbarer Wohnungsraum. Dr. Sebastian Kurtenbach bestätigte dieses Manko betreffs des sozialen Wohnungsbaus.

Eine andere Dame aus dem Publikum, die an einer Schule tätig und in der Flüchtlingsarbeit engagiert ist, fand, dass sie nicht sehe, dass die Zuwanderer die Nordstadt so freiwillig wählten, wie ihr der Vortrags vermittelt hätte. Die Zuwanderer gingen wohl hauptsächlich wegen der relativ geringen Mieten dorthin, für deren Kosten auch schon einmal das Sozialamt aufkäme. Für sie ist das Problem ein Problem der gesamten Stadt. Der soziale Wohnungsbau werde abgebaut. Es brauche überall mehr bezahlbarer Wohnungsraum. Dr. Sebastian Kurtenbach bestätigte dieses Manko betreffs des sozialen Wohnungsbaus.